Baudouin IV de Jérusalem, le roi lépreux.

Sa vie, son œuvre, ses souffrances...

Prologue – L'héritage.

e 27 novembre 1095, en réaction à l’invasion de la Terre-Sainte, le Pape Urbain II, devant un grand nombre d’évêques, de prêtres, de moines et de laïcs, lança son appel fameux que nous rapporte un témoin oculaire, Foucher de Chartres : « Il est urgent d’apporter en hâte à vos frères d’Orient l’aide si souvent promise et d’une nécessité si pressante. Les Turcs et les Arabes les ont attaqués…, les ont part sept fois vaincus en bataille, en ont tué et fait captifs un grand nombre, ont détruit les églises et dévasté le royaume… C’est pourquoi je vous prie et exhorte – et non pas moi, mais le Seigneur vous prie et exhorte comme hérauts du Christ – les pauvres comme les riches, de vous hâter de chasser cette vile engeance des régions habitées par nos frères et d’apporter une aide opportune aux adorateurs du Christ. Je parle à ceux qui sont présents, je le proclamerai aux absents, mais c’est le Christ qui commande… Si ceux qui iront là-bas perdent leur vie pendant le voyage sur terre ou sur mer ou dans la bataille contre les païens, leurs péchés seront remis en cette heure ; je l’accorde par le pouvoir de Dieu qui m’a été donné. » A ces paroles, la foule unanime poussa le cri de « Deus lo volt » ( Dieu le veut) ; c’est le début de la première croisade.

e 27 novembre 1095, en réaction à l’invasion de la Terre-Sainte, le Pape Urbain II, devant un grand nombre d’évêques, de prêtres, de moines et de laïcs, lança son appel fameux que nous rapporte un témoin oculaire, Foucher de Chartres : « Il est urgent d’apporter en hâte à vos frères d’Orient l’aide si souvent promise et d’une nécessité si pressante. Les Turcs et les Arabes les ont attaqués…, les ont part sept fois vaincus en bataille, en ont tué et fait captifs un grand nombre, ont détruit les églises et dévasté le royaume… C’est pourquoi je vous prie et exhorte – et non pas moi, mais le Seigneur vous prie et exhorte comme hérauts du Christ – les pauvres comme les riches, de vous hâter de chasser cette vile engeance des régions habitées par nos frères et d’apporter une aide opportune aux adorateurs du Christ. Je parle à ceux qui sont présents, je le proclamerai aux absents, mais c’est le Christ qui commande… Si ceux qui iront là-bas perdent leur vie pendant le voyage sur terre ou sur mer ou dans la bataille contre les païens, leurs péchés seront remis en cette heure ; je l’accorde par le pouvoir de Dieu qui m’a été donné. » A ces paroles, la foule unanime poussa le cri de « Deus lo volt » ( Dieu le veut) ; c’est le début de la première croisade. La Chrétienté frémit ; un immense mouvement populaire qui ne s’arrêterait plus est lancé. Aucun doute n’est permis : avant toute cause économique, démographique ou féodale, il faut voir dans les expéditions de la Chrétienté en Orient « la manifestation d’un élan spirituel jailli du fond le plus noble de l’âme, l’expression héroïque d’une foi qui ne se satisfait que dans le sacrifice, une réponse à un appel de Dieu » (Daniel-Rops). Le Pape avait semé le grain au bon moment et sur une terre réceptive. L’Europe entière vibra et secoua sa vieille peau. Urbain II lui-même multiplia les lettres d’exhortation. Les prédicateurs ambulants rameutèrent les gens aux carrefours. Il sembla que tout l’Occident allait s’ébranler sous le signe de la Croix.

La Chrétienté frémit ; un immense mouvement populaire qui ne s’arrêterait plus est lancé. Aucun doute n’est permis : avant toute cause économique, démographique ou féodale, il faut voir dans les expéditions de la Chrétienté en Orient « la manifestation d’un élan spirituel jailli du fond le plus noble de l’âme, l’expression héroïque d’une foi qui ne se satisfait que dans le sacrifice, une réponse à un appel de Dieu » (Daniel-Rops). Le Pape avait semé le grain au bon moment et sur une terre réceptive. L’Europe entière vibra et secoua sa vieille peau. Urbain II lui-même multiplia les lettres d’exhortation. Les prédicateurs ambulants rameutèrent les gens aux carrefours. Il sembla que tout l’Occident allait s’ébranler sous le signe de la Croix. A la suite d'un premier mouvement populaire mené par Pierre l’Ermite qui tourna au désastre, une expédition militaire soigneusement préparée est lancée. Les puissants ont répondu à l’appel. Des armées s’assemblent autour de Constantinople. Au mois de mai 1097, ils sont tous là : Hugues de Vermandois, frère du roi de France Philippe Ier ; Godefroy de Bouillon, Raymond IV de Saint-Gilles, le légat pontifical Adhémar de Monteil, Bohémond de Tarente, fils de Robert Guiscard, et ses Normands de Sicile, Robert Courteheuse, duc de Normandie, fils de Guillaume le Conquérant. Et Etienne de Blois, Robert de Flandre, Pierre de Stenay, Reinard de Toul, Baudouin de Stavelot... Avec l'aide d'Alexis Comnène (1058-1118), l'empereur byzantin, ils franchissent le détroit du Bosphore et prennent la route de Jérusalem.

Le 19 juin 1097, Nicée tombe. Le 30 juin, les armées musulmanes commandées par Qilij Arslan sont battues en rase campagne. C’était la première fois : la réputation d’invincibilité des Seldjoukides (les Turcs) ne résistait pas à l’épreuve des faits. Antioche est prise le 3 juin 1098, au bout de sept mois de siège, ouvrant la Palestine aux armées.

Après d’innombrables épreuves, enfin, les Croisés arrivent à Jérusalem.

« En entendant prononcer le nom de Jérusalem, tous versèrent des larmes de joie, rapporte le chroniqueur Albert d’Aix. Ils étaient d’autant plus émus qu’ils se savaient proches de la Ville sainte pour laquelle ils avaient enduré tant de souffrances, couru tant de dangers… Et dans leur désir de voir la Ville sainte, ils hâtèrent leur marche, oubliant leurs peines et leurs fatigues… jusqu’à ce qu’ils parvinssent sous les murs de Jérusalem, chantant des cantiques, criant et pleurant de joie. » C’était le 7 juin 1099. L’enthousiasme était indescriptible.

Le siège fut difficile. Toujours la faim et la soif (les assiégés avaient empoisonné les puits), la rareté des matériaux nécessaires à la construction des machines. Et cette attente, fiévreuse, insupportable. Le vendredi 15 juillet, enfin, la ville est prise. Jérusalem est bientôt tout entière aux mains des Croisés. Soulevés au-dessus d’eux-mêmes, en proie à une frénésie incontrôlable, ils s’y livrèrent à un affreux massacre, que rien ne justifiait, surtout pas les nécessités politiques. On voit par là encore combien ils sont dans leur masse étrangers aux finesses de la diplomatie et soumis à de mystérieux impératifs. Les Francs eux-mêmes en éprouvèrent de l’horreur et de la honte. L’archevêque Guillaume de Tyr, qui relatera ces événements au siècle suivant, ne cachera pas son dégoût.

Le siège fut difficile. Toujours la faim et la soif (les assiégés avaient empoisonné les puits), la rareté des matériaux nécessaires à la construction des machines. Et cette attente, fiévreuse, insupportable. Le vendredi 15 juillet, enfin, la ville est prise. Jérusalem est bientôt tout entière aux mains des Croisés. Soulevés au-dessus d’eux-mêmes, en proie à une frénésie incontrôlable, ils s’y livrèrent à un affreux massacre, que rien ne justifiait, surtout pas les nécessités politiques. On voit par là encore combien ils sont dans leur masse étrangers aux finesses de la diplomatie et soumis à de mystérieux impératifs. Les Francs eux-mêmes en éprouvèrent de l’horreur et de la honte. L’archevêque Guillaume de Tyr, qui relatera ces événements au siècle suivant, ne cachera pas son dégoût.

Puis, dans l’excès même de l’impétuosité qui faisait osciller les hommes de ce temps du cruel au sublime, « tout heureux et pleurant de joie, ils allèrent adorer le Sépulcre de notre Sauveur Jésus et s’acquittèrent de leur dette envers lui ».

De la première croisade naquirent les États latins d'Orient : la principauté d'Antioche, les comtés d'Édesse et de Tripoli et au centre de la conquête : le royaume de Jérusalem. Le premier souverain de ce royaume fraîchement créé fut Godefroy de Bouillon qui repoussa cependant le titre de roi, se contentant de celui d'avoué (c'est à dire protecteur) du Saint-Sépulcre. Dans la préface des « Assises de Jérusalem », on donne une raison élevée de ce refus : « il ne voulut être sacré et couronné roi de Jérusalem, parce qu'il ne voulait porter une couronne d'or là où le roi des rois, Jésus-Christ, le fils de Dieu, porta couronne d'épines le jour de sa passion » ( une chronique italienne dit même que Godefroy fut couronné de paille...). Couronné d'or ou pas, la charge du roi de Jérusalem était lourde : il fallait tenir la Palestine franque avec des effectifs restreints contre la menace constante des attaques musulmanes. Les prédécesseurs de Baudouin IV, avec beaucoup de patience, s'appliquèrent donc, pour cela, à entretenir les divisions qui existaient à l'intérieur de l'islam, à se rapprocher de l'Empire byzantin tout proche dans le but de constituer une coalition chrétienne puissante, à fortifier le plus possible le territoire latin. Le père de Baudouin, Amaury Ier, couronné en 1163, suivra dans les grandes lignes cette politique prudente qu'imposaient les circonstances. Le nouveau roi avait épousé (sans doute en 1157 ou en 1158) Agnès de Courtenay. Il en avait eu deux enfants. Une fille, Sibylle, qui défrayera la chronique, et un garçon, appelé à hériter d'Amaury la royauté de Jérusalem, Baudouin (notre Baudouin), qui n'a guère que deux ans au moment où son père devient roi.

I — L'enfance de Baudouin IV.

Que sait-on de ce bambin qui trotte et qui crie, monte à l'assaut des rudes escaliers et arpente les vastes salles du manoir royal cependant que la Ville sainte en liesse acclame son cinquième roi ? Fort peu de choses. Sa date de naissance, d'abord, reste inconnue. Rien d'étonnant à l'époque. Baudouin ignorera toujours son âge exact ; tout comme Jeanne d'Arc beaucoup plus tard. C'est que, là encore, les critères de l'homme médiéval diffèrent singulièrement des nôtres. Il vibre davantage à la réalité des choses. Il est sensible au déroulement concret des jours et des mois que ponctuent les travaux de la terre et sanctifie le cycle liturgique. Le comput abstrait du temps ne naît guère qu'avec le XIXe siècle.

La même incertitude plane sur son lieu de naissance (peut-être Ascalon). Ce qui n'a pas manqué d'émouvoir aussi le royaume tout entier c'est le fait que le petit Baudouin était bel et bien un enfant du pays. Un enfant dont l'hérédité est ce résumé saisissant de l'implantation franque en Orient. Pour la première fois, la Terre sainte donnait naissance à un prince dont les parents étaient tous deux nés en Palestine. Un symbole.

Plus que Baudouin III, plus qu'Amaury son père, Baudouin était une incarnation de la politique des rois de Jérusalem. D'un mode de vie aussi, et d'une sensibilité nouvelle : c'est le témoignage vivant d'un monde tout neuf, mais éperdu d'amour pour sa terre, qui court aujourd'hui dans les ruelles de Jérusalem et portera demain les espérances de toute la Chrétienté.

La petite enfance de Baudouin, selon toute vraisemblance, car les textes n'en disent rien, doit être celle de tous les enfants de noble extraction de la société de son temps. Il reçoit donc les premiers soins et la première éducation d'un entourage presque exclusivement féminin ; il est pourtant privé de sa mère, car l'union d'Agnès et d'Amaury a été peu avant déclarée nulle car les mariages étaient à cette époque prohibés avant le 7e degré de parenté ( Baudouin II, père d'Amaury, était cousin de Jocelin II, père d'Agnès). Le fait mérite d'être noté. Toutefois, malgré cela, la légitimité des enfants d'Amaury et d'Agnès ne fut jamais remise en cause.

A celui qui sera un jour chevalier et roi, il faut une formation ferme, encore qu'exempte d'inutile rigidité. Le monde médiéval aime les choses simples et joyeuses. Nul bourrage de crâne. Aucun culte de l'abstraction. Au cours de ces années privilégiées où l'enfant se découvre lui-même et le monde qui l'entoure, nulle entrave n'est mise au développement harmonieux de la personnalité. Âme et corps. L'éducation religieuse, tout comme celle du sens moral, occupe une très grande place. Très tôt, Baudouin apprend à prier, sur les lieux mêmes où s'étaient déroulés les mystères auxquels on l'éveille. « C'est par Dieu qu'il convient de commencer. » Et à celui qui devra un jour être un guide, on inculque quelques règles de vie simples, mais singulièrement élevées : justice, amour, générosité, largesse même, respect du plus démunis, droiture, fidélité à la parole donnée. « Fais ce que dois, advienne que pourra.»

Baudouin joue, court, se bat, comme tous les enfants de son âge. Baudouin est rassasié, haletant, heureux. Il se développe mentalement et physiquement. Dehors, il retrouve ses billes, ses boules, peut-être ses échasses et sa balançoire. Il se familiarise également très tôt avec le cheval. Vers l'âge de neuf ans, il est mis aux études. Son père Amaury, très cultivé, se soucie de près de sa formation intellectuelle ; il n'hésite pas et désigne pour son fils un maître exceptionnel : l'archidiacre Guillaume de Tyr. Ce personnage très attachant est né aux alentours de 1130 au pied même du Saint-Sépulcre. En 1145 il quitte la Palestine pour mener de brillantes études en Europe ; il y restera vingt années au cours desquelles il fréquentera les plus illustres universités. Son retour en Terre sainte ne passa pas inaperçu. Amaury Ier le fait très vite nommer archidiacre de Tyr. Outre les arts libéraux et le droit qu'il avait acquis en Occident, le français et le latin qu'il connaissait à la perfection, il savait le grec et l'arabe, lisait l'hébreu. Tel est l'homme que choisit le roi pour transmettre à son fils Baudouin un peu de son savoir, mais aussi l'exemple d'inestimables qualités humaines et spirituelles. Le maître et son élève se porteront toujours réciproquement une grande estime et une grande affection. Guillaume de Tyr nous a laissé de Baudouin un portrait d'une sobriété voulue. On sait qu'il était très beau mais qu'il héritait d'un défaut de son père, à savoir une pénible difficulté d'élocution. Intelligent, ouvert, l'esprit vif, doué d'une excellente mémoire, ses dons s'étaient très vite développés au contact de Guillaume. Qu'on imagine néanmoins pas Baudouin sous les traits d'un bon élève un peu falot, il possédait une indéniable force de caractère et n'oubliait jamais une insulte ; « et plus encore les bontés qu'on avait pour lui ». En fait se formait, sous les yeux attendris de ses proches, un être d'exception, un prince promis à une avenir glorieux, un roi qui saurait donner à la Terre sainte un éclat sans pareil.

«Un jour qu'il jouait avec les petits nobles de son entourage, il advint qu'ils commencèrent à s'égratigner les mains et les bras. Les autres enfants criaient quand on les blessait mais Baudouin ne disait rien. […] Guillaume s'en inquiéta. […] Il lui en parla et lui demanda pourquoi il supportait qu'on lui fît du mal et n'y attachait pas d'importance. Baudouin lui répondit […] qu'il ne sentait nul mal de l'égratignure. Son maître examina alors son bras et sa main et s'aperçut qu'ils étaient insensibles. […] Il alla alors vers le roi son père et lui dit tout. Le roi fit venir ses médecins […] ; ils lui donnèrent des drogues et autres remèdes, mais rien n'y fit, car il était au commencement de la maladie qu'il eut depuis et qui se découvrit tout à fait quand il commença à venir en âge d'homme. De quoi les gens du royaume avaient grand deuil quand ils le regardaient... Lorsqu'il eut atteint l'âge de la puberté, nous ne pouvons le dire sans pleurer, on reconnut que le jeune homme était lépreux. »

Le roi Amaury va tout tenter pour sauver son fils unique, jusqu'à recourir aux médecins musulmans. En vain. Cet enfant si beau, cette vivante espérance, sera pour l'Histoire, devant Dieu et devant les hommes, Baudouin le mésel, le roi lépreux. Il fit front, avec une volonté héroïque qui émut son entourage et la population de la Palestine franque.

II — Baudouin IV, roi de Jérusalem.

Pour l'heure, c'est au roi Amaury qu'incombe la tâche d'assurer le difficile équilibre du Proche-Orient. Au terme d'années de lutte, l'Égypte tombait sous le contrôle des musulmans sunnites. C'est à ce moment que le célèbre Saladin (de son vrai nom Yousouf ibn-Aiyûb) connaît une ascension fulgurante. Après le court vizirat de Chirkouh, c'est lui qui devient le maître de la très riche région autour du Nil. L'enjeu est capital. La dynastie fatimide chiite, qui régnait auparavant sur cette zone passait le relais à la dynastie des Aiyûbides. L'unité religieuse de l'islam méditerranéen venait de s'incarner dans les faits. Pour le royaume franc, c'était l'heure de vérité. Une tentative d'alliance avec les Byzantins fut tentée. Face à la montée des périls, il ne faudrait rien moins que l'habileté politique du roi de Jérusalem pour forcer le destin.

Une dramatique nouvelle allait toutefois plonger le royaume dans la consternation. Le 11 juillet 1174, Amaury Ier mourut du typhus. Il avait 38 ans. On déposa son corps dans l'église du Saint-Sépulcre, nécropole des rois francs, dans la chapelle du Calvaire, au côté de son frère Baudouin III. Les barons, juste après ce terrible événement, firent preuve d'une belle unanimité pour reconnaître le fils du roi défunt ; ils chargèrent le terrifiant fardeau de la royauté sur les frêles épaules d'un adolescent de treize ans. Élevé par le suffrage de ses pairs, Baudouin le lépreux, l'enfant mûri trop tôt par la souffrance, devenait avant son heure le sixième roi de Jérusalem. Il fut sacré le 14 juillet 1174 dans l'allégresse générale, à la manière des rois de l'Ancien Testament. La cérémonie fut grandiose. Dans la Ville sainte on jouait du coude pour entrevoir l'espace d'un instant cette tête familière où brillait maintenant la couronne d'or des rois de Jérusalem. Pourtant cet enfant ne saurait combler le vide qu'a laissé la mort d'Amaury son père. Un régent assiste donc le nouveau roi : Milon de Plancy, dans un premier temps, puis Raymond III. Mais le jeune Baudouin cherchait aussi un chancelier ; il fit tout naturellement appel à son précepteur et ami fidèle : Guillaume de Tyr qui devint par la suite archevêque de la ville dont il était déjà l'archidiacre. Devant la montée des dangers, Jérusalem avait désormais un défenseur avisé, un inspirateur désintéressé et un jeune roi de treize ans dont le corps malade cachait une indomptable volonté.

Du côté de Saladin, nouveau maître de l'Égypte, il attendait une occasion de s'imposer. Elle se présenta bien vite à lui. Il profita d'une querelle entre l'émir d'Alep et un rival tout proche pour entrer en triomphateur dans Damas, le 27 novembre 1174, après une chevauchée à travers le désert. Son appétit de conquête éveilla bien vite les méfiances dans le monde islamique, faisant le jeu des Francs qui comptaient sur les divisions à l'intérieur de l'islam pour se maintenir en Terre sainte.

Pour Baudouin IV, il allait pour la première fois chevaucher en tête de son armée et la mener en campagne. Un raid sur la région de Damas, capitale de Saladin, était prévu. Il avait tout juste quatorze ans. Ce n'était plus un enfant. Son éducation chevaleresque, les habitudes du temps, sa personnalité même faisaient du jeune roi lépreux un chef militaire conscient de ses devoirs et de sa mission. Cette pratique n'étonnait en rien les hommes du Moyen-Âge. Au XIIIe siècle, encore, on verra Louis IX de France âgé de seize ans prendre la tête de l'ost royal pour châtier un vassal rebelle. Pour ne rien dire de Jeanne d'Arc, qui quittera Vaucouleurs pour Chinon peu après l'anniversaire de ses dix-sept ans.

Baudouin parti donc vers le nord du royaume, traversant la Samarie et les verdoyantes vallées galiléennes tout imprégnées de souvenirs bibliques. L'expédition fut un succès ; tous repartirent avec beaucoup de butin prélevé sur les terres de Saladin.

III — Les fausses espérances.

Octobre 1176. Un jeune homme blond, assez grand, d'une beauté discrète, aborde les rivages de Palestine. Il s'attarda peu à Sidon et prit la route de Jérusalem. Lorsqu'il se présenta à la cour, son arrivée était impatiemment attendue.

Le roi Baudouin, à un âge où tous les jeunes gens songent au mieux à leur avenir, se préoccupait de sa succession. Il pouvait observer sur son corps méconnaissable les progrès foudroyants d'un mal qui le rongeait depuis six ans déjà. La moindre chevauchée lui était pénible. Il s'alitait de plus en plus souvent et pensait à l'avenir du royaume. Il savait que chaque heure qui passait l'acheminait vers une mort prochaine, que tout mariage lui était interdit et qu'il fallait assurer par d'autres voies l'héritage de la royauté de Jérusalem. De par la coutume, il ne l'ignorait pas, le parent le plus proche susceptible de lui succéder était sa sœur, la princesse Sibylle. Encore devait-on lui procurer un époux capable de supporter le poids de la défense du royaume, un baron dont les qualités exemplaires sauraient rallier les suffrages du conseil. Guillaume Longue-Épée, marquis de Montferrat, fraîchement débarqué en Terre sainte répondit à toutes ces conditions. Pour la joie de Baudouin IV, ce noble chevalier épousa la princesse Sibylle quarante jours après son arrivée. L'avenir de la royauté semblait assuré. Mais le bonheur du couple et la satisfaction de Baudouin allaient êtres de courtes durées : quelques mois plus tard, Guillaume succomba à une maladie insidieuse (peut-être la fièvre paludéenne) à laquelle sont corps, peu habitué aux infections de la région ne résista pas. Le roi accourut à son chevet et il fut lui aussi atteint de la maladie, sans toutefois en mourir. On ramena la dépouille mortelle de Guillaume à Jérusalem où se déroulèrent des obsèques solennelles. Mais Sibylle était enceinte. C'est sur l'enfant posthume qui naîtra bientôt et que l'histoire appellera Baudouinet, que reposaient tous les espoirs de la royauté.

Au cours de la même époque, un autre personnage notable intervint dans la vie de Baudouin IV que la mort de son beau-frère avait profondément affligé : Philippe d'Alsace, son cousin germain, qui débarquait en Terre sainte avec un contingent de chevaliers. Cet événement souleva un très grand enthousiasme, mais ce Philippe, dans lequel Baudouin plaçait beaucoup d'espoir et qu'il était venu voir en litière pour l'accueillir, ne tarda pas à décevoir son entourage. Tout d'abord il refusa avec hauteur la régence que lui offrait Baudouin de bon cœur. Le roi, qui aurait pu légitimement considérer comme insultante cette réponse appuyée sur des arguments fallacieux, évita néanmoins une rupture. Témoignant d'une infinie patience et d'une maturité rare, il proposa à Philippe le commandement d'une expédition préparée avec l'Empire byzantin contre l'Égypte de Saladin. Le comte de Flandre repoussa cette nouvelle offre. Se révélant davantage, il laissa entendre que si l'Égypte tombait entre leurs mains, il en deviendrait volontier le roi. Les barons furent choqués par ce gouffre d'ambition et rétorquèrent qu'il n'était pas question d'investir qui que ce soit de cette autorité. Mais les choses n'en restèrent pas là. Lorsque, au détour d'une conversation, Philippe fit remarquer aux négociateurs qu'il était fort surpris qu'on évoqua jamais devant lui le remariage de Sibylle, les barons en eurent le haut-le-cœur. Il était hors de propos d'aborder ce sujet alors que Sibylle n'était veuve que depuis un mois et de surcroît enceinte. Ne parvenant à épouser lui-même la princesse, Philippe d'Alsace, que rien n'arrêtait, ne se démonta pas et essaya de marier deux jeunes gens qui lui étaient proches aux deux sœurs de Baudouin IV (Isabelle et Sibylle). Le jeune roi ne pouvait accepter sans réagir l'arrogance d'un mégalomane qui pour satisfaire ses rêves de grandeur, ne reculait devant aucun artifice. La réprimande fut sévère. Le baron laissa éclater sa colère.

Toujours est-il que pendant ces remous, la question d'une expédition en Égypte était toujours sur le tapis. On parlait d'une attaque conjointe avec les Byzantins. Hélas les négociations échouèrent lamentablement à cause des hésitations de Philippe qui tantôt refusait de participer, tantôt acceptait sous conditions... Les choses traînèrent ; les diplomates de Byzance, lassés par cette comédie, prirent finalement congé de Baudouin IV et s'en retournèrent chez eux. Le projet tombait à l'eau... Partait avec les vaisseaux grecs la dernière chance de desserrer l'étau de l'islam. L'ambition dévorante d'un seigneur d'Occident avait suffi à anéantir l'édifice qu'avait construit la patiente ténacité de deux rois...

IV — La bataille de Montgisard.

Ce même Philippe d'Alsace et Raymond III de Tripoli partirent peu de temps plus tard guerroyer avec une grande armée dans le nord, sans que l'on comprenne pourquoi Baudouin l'ait toléré, car cette manœuvre laissait la Palestine franque particulièrement vulnérable avec seulement (environ) cinq-cent hommes pour la défendre. Saladin en fut informé et sa décision fut foudroyante. A peine l'armée franque venait-elle de s'enfoncer dans le septentrion que le sultan quittait le Caire, lançait ses escadrons sur le flanc sud de la Terre sainte. La cavalerie musulmane déferlait bientôt sur une Palestine sans défense, avec la violence irrésistible d'un torrent.

Avec peut-être trente-mille hommes (ce qui était énorme pour cette période), le sultan parcouru en quelques jours le désert qui séparait l'Égypte de la Palestine. A Jérusalem, la nouvelle de l'approche de Saladin se répandit comme une traînée de poudre, semant la consternation et la terreur. Il incombait à Baudouin IV, ce jeune homme de dix-sept ans que rongeait la lèpre, la terrible tâche surhumaine de sauver ce qui pouvait encore l'être. Il affronta la situation en roi, avec une surprenante fermeté de caractère. Il rassembla en hâte une petite troupe et gagna la ville de Gaza à toute vitesse avec ses hommes. Saladin, quant à lui, ne s'arrêta pas et poursuivi sur Ascalon. Les troupes musulmanes se mirent à ravager les campagnes alentours en toute impunité. Saladin avait une maîtrise absolue du terrain. Ses troupes déchaînées « pillaient, tuaient, faisaient des prisonniers, brûlaient et se dispersaient dans la contrée... » raconte Ibn al-Athis. L'armée du sultan se divisa pour mettre la Terre sainte à feu et à sang. Les guerriers semèrent partout la désolation et la ruine. Ramla fut incendiée, Lydda tomba et bientôt ce fut la panique, le sauve-qui-peut général. Les habitants s'enfuirent et désertèrent les villages les plus exposés. Jérusalem était à la merci de la première colonne ennemie qui se présenterait.

Saladin regroupa ses hommes car il avait comme projet de poursuivre avec son armée les razzias dans le pays avant de marcher sur Jérusalem. Mais se posait à lui un problème : les très nombreux prisonniers qui étaient entre ses mains. Réticent devant la perspective d'avoir à traîner et à nourrir cette cohorte d'inutiles, Saladin ordonna de leur trancher la tête. Cet acte barbare, formellement attesté par un chroniqueur de l'époque, jettera sur la réputation chevaleresque de Saladin une ombre qui sera difficile à dissiper... Et l'ost musulman quitta le littoral, s'enfonça dans le désert de Judée et abandonna le petit roi à son destin.

Aussitôt que Baudouin eut constaté que Saladin avait dégagé les abords d'Ascalon et lui laissait les mains libres, il exploita à fond l'énorme faute stratégique du sultan et fit part à ses chevaliers de son intention de tenter l'impossible pour mettre un terme au carnage. Il leur signifia qu'il préférait affronter l'armée musulmane plutôt que de supporter passivement pillages, incendies et massacres. S'il n'ignorait pas que l'issue d'un pareil engagement, compte tenu de l'accablante disproportion des forces en présence était plus que douteuse, il avait fait son choix : jamais on ne pourrait raconter que le roi de Jérusalem était resté les bras croisés pendant que son royaume s'en allait en fumée.

Baudouin IV réunit ce qu'il lui restait d'hommes en armes (environ cinq-cent cavaliers plus les fantassins) et s'élança à la poursuite de Saladin. La rencontre eut lieu le 25 novembre 1177 à Montgisard. La confusion la plus complète régnait dans le camp musulman. Les plus puissants seigneurs francs étaient là et ils avaient avec eux une relique de la Vraie-Croix. Le choc fut effroyable. Les Francs avaient chargé au moment où leurs ennemis tentaient une manœuvre pour profiter du relief. Les musulmans, en dépit d'une farouche résistance, furent écrasés. Dans le camp de Saladin ce fut bientôt la débâcle ; le rêve de conquête du sultan s'écroulait. Les Égyptiens furent poursuivis, tués ou faits prisonniers pour beaucoup d'entre eux. Le 8 décembre 1177, après une marche épuisante de quinze jours dans le désert, Saladin vaincu faisait son entrée au Caire avec une bande de soldats loqueteux et prostrés.

Pour Baudouin IV, en revanche, la victoire était éclatante. Jérusalem acclame son roi ; la joie est immense. On accompagna le jeune Baudouin des portes de la ville à la basilique du Saint-Sépulcre « pour rendre grâce à Notre-Seigneur du grand honneur qu'il avait fait à son nom et à son peuple. » Chacun voyait, en effet, dans ce retournement inespéré, la main protectrice de Dieu. La paix récemment acquise fut mise à profit pour construire l'avenir. L'expression est bien choisie puisque le roi Baudouin va entreprendre, profitant de cette trêve, de grands travaux de fortification à travers tout le royaume. La muraille de Jérusalem, impressionnante, est restaurée. On reconstruisit une place forte sur la butte de Hunin. Baudouin supervisa également la construction de la forteresse du Gué de Jacob, qui fut bâtie en six mois à peine malgré les raids de pillards locaux que le jeune roi défît dans une remarquable embuscade. Saladin n'appréciait pas vraiment tous ces travaux qui rendaient toute incursion en territoire franc plus difficile, et il essaya de faire détruire les constructions par des négociations où il proposa d'abord 40 000 puis peut-être 100 000 dinars. En vain. Baudouin resta inflexible et repoussa l'argent.

Parallèlement, Guillaume, archevêque de Tyr, l'ami fidèle de Baudouin IV, partait assister au concile de Latran III (1179) avec d'autres prélats palestiniens. On perçoit dans les canons ayant trait aux Croisades et à la Terre sainte leur influence. Joce, évêque d'Acre, qui faisait partie du voyage, avait été chargé d'une mission spéciale par Baudouin : proposer au prince capétien Hugues III la main de sa sœur, veuve du marquis de Montferrat. Le prince accepta d'abord de venir et jura par serment, mais peu de temps après, contre sa parole, il se rétracta et refusa de faire le voyage.

V – 1179: L'année terrible.

Vallées bruissantes de ruisseaux, fourrés de lauriers-roses, bosquets de saules et lignes de peupliers, débauche d'iris, d'anémones et d'asphodèles. C'est au sein de cette nature tout imprégnée d'odeurs subtiles que se cachent les sources du Jourdain. Dans la première quinzaine d'avril 1179, apprenant que des nomades venaient d'arriver avec leur bétail dans la « forêt de Panéas », les Francs décidèrent un coup de main. La cavalerie était sous les ordre du connétable Onfroi de Toron. Le roi s'était joint à l'expédition. Ne rencontrant aucune résistance, ils s'enfoncèrent loin en territoire ennemi, divisant les forces dans plusieurs directions. La petite troupe de Baudouin IV et du connétable s'engagea alors imprudemment « en un lieu étroit entre roches » et tomba nez-à-nez avec un détachement de Saladin envoyé en reconnaissance. C'était la première fois depuis la mémorable journée de Montgisard que l'armée régulière de Saladin se trouvait aux prises avec Baudouin. La chevauchée franque n'était guère qu'une escorte : le reste des troupes fourrageait dans les environs et n'avait pas la moindre idée du péril où se trouvait le roi. Les chevaliers furent bientôt submergés sous le nombre, criblés de flèches, décimés au sabre et à la masse d'arme. Baudouin lui-même était au cœur de la mêlée. « Ce fut le combat le plus acharné que les hommes eussent encore vu. » Onfroi de Toron, en partie responsable de cette désastreuse aventure , porta secours au roi et couvrit sa retraite. « Il se mit devant et commença à férir et à décoper ses ennemis, rapporte l'Histoire d'Eraclès, et à couvrir sa retraite pour son seigneur garantir. Merveilles il fit d'armes et souffrit trop. » La partie était inégale. Le connétable fut grièvement blessé ; on le transporta à la forteresse de Chastel-Neuf de Hunin où il agonisa plusieurs jours durant dans des souffrances atroces. Il mourut le 22 avril. Le vieux guerrier héroïque venait de donner sa vie pour qu'un adolescent de dix-huit ans continuât de veiller sur la Terre sainte. Avec lui disparaissait une des figures de proue de l'histoire du royaume et, pour les musulmans, un adversaire redoutable. La mort du connétable fut cruellement ressentie par Baudouin. Elle annonçait des jours biens sombres...

Vallées bruissantes de ruisseaux, fourrés de lauriers-roses, bosquets de saules et lignes de peupliers, débauche d'iris, d'anémones et d'asphodèles. C'est au sein de cette nature tout imprégnée d'odeurs subtiles que se cachent les sources du Jourdain. Dans la première quinzaine d'avril 1179, apprenant que des nomades venaient d'arriver avec leur bétail dans la « forêt de Panéas », les Francs décidèrent un coup de main. La cavalerie était sous les ordre du connétable Onfroi de Toron. Le roi s'était joint à l'expédition. Ne rencontrant aucune résistance, ils s'enfoncèrent loin en territoire ennemi, divisant les forces dans plusieurs directions. La petite troupe de Baudouin IV et du connétable s'engagea alors imprudemment « en un lieu étroit entre roches » et tomba nez-à-nez avec un détachement de Saladin envoyé en reconnaissance. C'était la première fois depuis la mémorable journée de Montgisard que l'armée régulière de Saladin se trouvait aux prises avec Baudouin. La chevauchée franque n'était guère qu'une escorte : le reste des troupes fourrageait dans les environs et n'avait pas la moindre idée du péril où se trouvait le roi. Les chevaliers furent bientôt submergés sous le nombre, criblés de flèches, décimés au sabre et à la masse d'arme. Baudouin lui-même était au cœur de la mêlée. « Ce fut le combat le plus acharné que les hommes eussent encore vu. » Onfroi de Toron, en partie responsable de cette désastreuse aventure , porta secours au roi et couvrit sa retraite. « Il se mit devant et commença à férir et à décoper ses ennemis, rapporte l'Histoire d'Eraclès, et à couvrir sa retraite pour son seigneur garantir. Merveilles il fit d'armes et souffrit trop. » La partie était inégale. Le connétable fut grièvement blessé ; on le transporta à la forteresse de Chastel-Neuf de Hunin où il agonisa plusieurs jours durant dans des souffrances atroces. Il mourut le 22 avril. Le vieux guerrier héroïque venait de donner sa vie pour qu'un adolescent de dix-huit ans continuât de veiller sur la Terre sainte. Avec lui disparaissait une des figures de proue de l'histoire du royaume et, pour les musulmans, un adversaire redoutable. La mort du connétable fut cruellement ressentie par Baudouin. Elle annonçait des jours biens sombres...

Saladin, pour sa part, ne quittait plus des yeux le Royaume de Jérusalem. Pour affaiblir les Francs, il lança depuis son camp de Tell al-Qadi de terribles pillages sur la Palestine. Au début de l'été, la terre était ravagée. Cette mise à sac causa une immense émotion. Le roi Baudouin convoqua l'armée dans les premiers jours de juin. Le 10 juin, les hommes d'armes étaient en marche pour combattre les Turcs et mettre fin aux exactions dans la région. Un premier contact eut lieu non loin de la plaine de Sidon. L'escadron de Baudouin, auquel bénéficiait l'effet de surprise, battit un groupe pillards alourdi par le butin. Mais cette victoire facile fut la seule du voyage : l'armée était coupée en deux et le contingent de Baudouin fut complètement défait un peu plus tard. Saladin avait réagit à temps et ses soldats déterminés détruisirent l'ost du roi. Beaucoup de morts, beaucoup de prisonniers. Baudouin IV, grâce au soutien d'une poignée de ses fidèles, parvint à quitter le champ de bataille sain et sauf. Si la gloire de Montgisard restait impérissable dans toutes les mémoires, l'espérance qu'elle avait fait naître venait de sombrer dans les plaines du Marj Ayun. On en était revenu à la situation des jours les plus sombres de l'automne 1177.

Le sultan n'en resta pas là : il profita de la situation pour en finir avec la forteresse du Gué de Jacob. Fin août 1179, la place fut encerclée. Baudouin IV et son ost n'étaient pas loin et le danger qu'ils représentait pour les Turcs hâtèrent leur attaque. Malgré sa maçonnerie de qualité, le château ne résista pas indéfiniment au travail de sape des troupes musulmanes. Une brèche fut ouverte avec le fracas du tonnerre et bientôt la garnison de Templiers se rendit sans condition. Beaucoup furent exécutés sur place ; seulement sept cents prirent le chemin de Damas, les fers aux pieds, en tant que prisonniers. Pendant dix jours, Saladin resta au Gué de Jacob, « jusqu'à ce que la forteresse eût été démolie de fond en comble ». Elle fut rasée jusqu'au sol et il en fit disparaître « même les vestiges ».

Ainsi, en moins de deux mois, la forteresse sur laquelle on avait fondé tant d'espoirs n'existait plus. Le gué était aux mains de l'islam ; la route de Saint-Jean d'Acre, ouverte aux incursions. Le port lui-même pouvait être impunément razzié. Quant au tombeau de Jacob, « il redevint un lieu de pèlerinage comme auparavant, sanctifié par les actions de grâce et les prières des musulmans ».

Cette année 1179 avait été marquée d'événements formidables. Un instant, on crut que le royaume avait touché le fond de l'abîme. Jamais le roi lépreux n'avait connu pareille détresse.

Si l'essentiel restait sauf, il n'en demeure pas moins que, sur le visage de ce jeune homme de dix-huit ans confronté à ces malheurs exemplaires auxquels s'ajouteront bientôt des calamités familiales et intimes, passera une ombre qui jamais plus ne devait se dissiper.

VI – Intrigues en Terre sainte.

L'atmosphère à Jérusalem était loin d'être saine, c'est le moins qu'on puisse dire. Le patriarche de la ville, Héraclius, était le type même du prélat noceur et paillard. L'exemple venant de haut, on est peu étonné d'apprendre que l'état moral de la Ville sainte était désastreux. On en viendra à parler du « temps du patriarche » comme d'une époque de licence éhontée. Il n'était pas rare de voir des habitants de Jérusalem prostituer aux pèlerins de passage qui sa sœur, qui sa fille, qui sa propre épouse. « Le puant péché contre nature avait la cité si empuantie que la prière ne pouvais s'élever ». Même si l'on fait la part de l'amplification rhétorique des chroniqueurs, le tableau reste sombre...

Il n'est pas indifférent de savoir quel air on respirait dans la ville en certains milieux, et ce, sur les lieux mêmes où avait vécu « notre sire Dieu Jésus-Christ ». Et dans l'entourage de Baudouin IV lui-même qui, dans les pires moments de déréliction physique et morale, ne pouvait pas même compter sur le soutien du seul être dont il aurait pu légitimement attendre compréhension et réconfort : sa propre mère, Agnès de Courtenay. Cette dernière aura la plus funeste influence sur le roi, sur Sibylle et sur le royaume tout entier. C'était déjà elle qui avait fait pression sur les chanoines du Saint-Sépulcre pour faire élire Héraclius sur le siège du patriarcat. Plus lourde de conséquences fut sa décision de marier sa fille à un obscur seigneur d'Occident pour faire plaisir à son favori du moment. Comme il a déjà été signalé, celui qui épouserait Sibylle, comtesse de Jaffa, aurait de grandes chances de devenir roi de Jérusalem à la mort de Baudouin IV ; l'enjeu était donc énorme. Du peu qu'on sache, il semble que la jeune Sibylle ait été irrésolue, capricieuse et fort légère, promenant avec un grâce alanguie un veuvage qui lui pesait. Agnès de Courtenay connaissait évidemment mieux que quiconque l'indolence, la fragilité et les foucades de sa fille. Elle en fit profiter Amaury de Lusignan. La fille de la reine était bel et bien libre. Ne pouvant épouser lui-même la princesse, il pensa à en faire bénéficier son lignage. Guy de Lusignan, un de ses frères, « qui moult beau chevalier était », fut choisi. Amaury le savait sans grande personnalité, ce qui pouvait faciliter ses projets. Et d'une stupéfiante beauté. C'était tout ce qu'on lui demandait. Agnès de Courtenay et cet Amaury tournèrent autour de Sibylle et lui parlèrent de Guy. Ils firent tant que la jeune princesse fut bientôt fascinée par ce bel inconnu. On alla chercher Guy en France et on lui fit rencontrer la comtesse de Jaffa.

Mise en présence du beau chevalier, Sibylle de Jérusalem fut subjuguée. Elle tomba éperdument amoureuse de Guy de Lusignan. Aux instances de sa mère s'ajoutait maintenant le désir impatient de sa propre sœur. Baudouin IV, qui avait dû rapidement apprécier le prétendant à sa juste valeur, fut horrifié. On venait solliciter son consentement à une union qui, tramée à son insu, avait tout pour lui déplaire. Baudouin refusa catégoriquement dans un premier temps, mais il eut, selon les sources, la main forcée avec cynisme. En toute hâte on procéda au mariage. Avant les fêtes pascales de 1180, les amants étaient dûment mariés, contrairement à la coutume qui interdit, sauf cas de force majeure, toute cérémonie nuptiale pendant le temps de Carême.

Le roi de Jérusalem ne fut pas le seul à être cruellement atteint par ce camouflet. Baudouin de Ramla, héritier d'une des plus nobles familles du royaume et soutien fidèle de la royauté franque, avait été éconduit comme un valet. Tout le royaume craqua. Les barons furent indignés. Guy de Lusignan, c'était un autre Renaud de Châtillon. Un parvenu. Mais un parvenu terne, sans panache, incapable de s'imposer et qui avait visé trop haut. Il le paiera cher...

Agnès de Courtenay, Sibylle, Héraclius : autant de personnages assez inquiétants, qui tissent autour du palais royal une toile aux mailles serrées. La « reine mère », impatiente d'exercer sur son fils une emprise qu'en d'autres temps un mari lui avait refusée, prendra vite la tête de cette coterie.

La conséquence la plus désastreuse se révélera être l'opposition bientôt systématique des barons à une cour dont ils se sentiront exclus. Des forces plus ou moins endormies se réveilleront. L'indépendantisme des vassaux des fiefs, ce péril mortel du système féodal, revivait au pire moment dans les États francs de Terre sainte. Face à un islam renaissant et réunifié, le risque était grand de voir la Palestine, travaillée de divisions internes, sur le point de perdre l'enthousiasme qui avait fait la force des premiers Croisés, présenter un front désuni et une énergie agonisante.

VII — Le roi lépreux.

Au XIIe siècle, la lèpre sévissait en Orient à l'état endémique depuis plusieurs millénaires. En Occident, depuis quinze siècles au moins. En Europe comme au Proche-Orient, la lèpre était connue et frappait toutes les couches de la population. La littérature en décrivait minutieusement l'évolution et, jointe à la terreur qu'elle suscitait partout, contribuait à entretenir une véritable psychose de ce mal ravageur et incoercible.

Les sources ne décrivent pas en détail l'évolution de la maladie de Baudouin ; aucune symptomatologie chez les chroniqueurs du temps. On fait donc des hypothèses, mais au vu des connaissances actuelles sur ce mal, ces hypothèses ne sont pas loin d'équivaloir à des certitudes.

La lèpre de Baudouin évolua donc très rapidement. Dès la puberté, signale Guillaume de Tyr, les marques de la terrible maladie devinrent apparentes, et il est probable que, dès le début de son règne, en 1174, l'affection dont souffrait le roi de Jérusalem ne devait être un mystère pour personne. Elle dégénéra en lèpre de type tuberculeux, avec formation de macules cutanées aux bords nets, insensibles au toucher, à la piqûre, au chaud et au froid. En l'absence de tout traitement efficace, l'évolution de la lèpre vers une forme généralisée dite lépromateuse, avec effet mutilant, était inévitable, dont « les signes cutanés, par leur intensité et l'horreur qu'ils inspirent parfois, dominent le tableau clinique. ».

L'Histoire d'Eraclès commente ainsi : « Sa maladie de la lèpre qui le tenait dès qu'il fut en charge du royaume, lui affaiblissait tant le corps qu'il ne se pouvait aider des pieds et des mains ; ainsi était-il tout pourri. »

Il faut donc se résoudre à accepter ce qu'affirment sèchement les textes du temps et voir cet adolescent qu'on nous décrivait d'une grande beauté transformé en peu d'années en un être difforme et bientôt impotent, aux membres ulcérés et mutilés, les narines progressivement détruites, avec ce visage boursouflé de tubercules monstrueux qui suscite aujourd'hui encore une réaction instinctive de frayeur. L'atteinte fut si complète qu'elle entraîna de rapides complications oculaires. A l'âge de vingt-trois ans, le roi Baudouin était affligé de cécité complète. A ces marques extérieures s'ajoutaient les troubles de l'état général que les contemporains se contentent de décrire comme des « fièvres » : « l'amaigrissement, l'anémie, des poussées fébriles », des diarrhées, des douleurs et des réactions nerveuses qui mettaient le malade dans un état de moindre résistance et qui, joints aux atteintes spécifiques de l'infection, « entraînaient la mort en cinq ou six ans. » Tel est le cadre dans lequel s'inscrit très exactement le règne de ce roi confronté aux difficultés sans précédent que vivait ce royaume menacé et qu'il avait pour mission de transmettre intact à ses successeurs. Et pourtant il régna, dans la plus forte acception du terme. « Vir strenuus, et sapiens, et justus », écrira l'abbé d'Ursperg dans sa Chronique. C'est l'image qu'en garderont ses familiers en Terre sainte. C'est ainsi que, très tôt, le verra la postérité : un roi vaillant et courageux, sage et juste. En dépit ou à cause de son drame intime, un roi de son temps, plus que tout autre exemplaire.

Puisqu'aucun texte du temps ne nous parle de la vie quotidienne de ce prince hors du commun, imaginons un instant son existence déchirée. Jusqu'aux extrêmes limites de la résistance humaine, roi chevalier, il conduira les armées. À cheval. Épreuve journalière des temps de campagne, de la lourde cotte de mailles qu'il faut endosser, du heaume dont il doit recouvrir son visage tuméfié, des plaques de métal dont on commence justement, à cette époque, de revêtir les pieds et les mains. Pour le cavalier exceptionnel qu'il avait été dès son plus jeune âge, torture de la chevauchée, la main droite défaillante crispée sur les rênes de son destrier, les pieds maintenant insensibles cherchant l'étrier. Lorsque les jambes refuseront à le porter, qu'il connaîtra l'ultime humiliation d'avoir à s'abandonner aux soins de son entourage, il se fera transporter en litière à la tête de l'ost, sa place naturelle, guide de l'armée et garant de l'unité. Jusqu'au bout. Jusqu'à ce que, les yeux à jamais fermés, il s'alite pour ne plus se relever. Surprenons-le aussi à l'abri du manoir royal de Jérusalem, le visage peut-être recouvert d'une fine mousseline blanche, recevant les ambassadeurs, conversant de l'état du royaume avec le chancelier ou les maîtres des grands Ordres, réunissant le conseil de ces féodaux orgueilleux et parfois rebelles, recevant aussi les doléances des humbles ou faisant la bonne justice. Car s'il était lépreux, Baudouin IV était d'abord roi. Lucidement, passionnément.

« Semper rex ». Un roi qu'on pressent autoritaire, jaloux de ce pouvoir qui, pour les hommes de ce temps, ne peut être qu'un don de Dieu, inaliénable. Au fil des ans, plus Baudouin sentira dans ses chairs proliférer son mal et décliner ses aptitudes physiques, plus il voudra préserver cette force morale et affermir son ascendant. Jusqu'à la méfiance. Jusqu'à suspecter dans son entourage des mouvements hostiles ou impatients, réels ou supposés. Ce mouvement de terreur, cette crainte incontrôlée de voir un jour son pouvoir contesté n'étaient que les signes extérieurs de cette sombre inquiétude de l'âme, de cette « grande angoisse » qui sera la hantise de tout son règne : voué à une chasteté qui jamais ne devait ni ne pouvait être rompue, il se savait condamné à ne pouvoir léguer sa terre et son œuvre à un fils de son sang. Sacrifice suprême et suprême oblation de ce cœur blessé, broyé de souffrances et de détresse.

On a parlé, à propos de Baudouin IV de Jérusalem, de sainteté, s'étonnant même « que l'Église n'ait pas officiellement reconnu » ses mérites. Il n'appartient qu'à elle de trancher une pareille question. Ce qui est sûr, c'est que tous ses contemporains ont perçu en ce souverain qui présentait au monde un visage répugnant un signe, un symbole qui transcendait la tragédie de l'homme et du roi.

C'est devenu un lieu commun de dire avec quelle facilité l'homme médiéval évolue dans le monde des symboles . Ses créations artistiques, dans leur plénitude foisonnante, en sont une manifestation éclatante. Puisant sa nourriture spirituelle aux sources bibliques qui, « nées d'une parole créatrice, participent au langage », il sent profondément que tout est signifiant, que rien ne sépare le monde visible du monde invisible. Toujours à l'écoute des êtres de l'univers, ce peuple de foi, contrairement à d'autres civilisations, « n'a pas cherché à contempler le Bien suprême : il a écouté, aimé et servi Dieu qui lui parlait dans les événements ». Quel symbole que ce roi d'une terre sainte, privilégiée, portant sur son propre corps le signe sans équivoque de l'impureté et de l'indignité ! Le peuple chrétien ne s'y trompa pas. Pour tous les hommes du Moyen-Âge, entre le roi et le troupeau qu'il avait pour mission de guider existait une symbiose quasiment organique, une communion mystérieuse de prospérité ou de désordre, de bienfaits ou de malheurs. Cette face léonine, terrifiante, ce n'est pas le visage de Baudouin, c'est celui du roi de Jérusalem. C'est celui de son royaume. « Cette dégoûtante maladie farineuse, écrira Charles Péguy dans une page inspirée du Mystère des Saints Innocents, cette sale gale, cette mauvaise teigne, cette répugnante maladie de croûtes qui fait d'un homme l'horreur et la honte de l'homme... » Et la honte de la Terre sainte, tendue au peuple du royaume comme le miroir permanent de ses infidélités. Rappel obsédant de l'oubli de sa vocation originelle. Baudouin était porteur d'un mystère qui le dépassait infiniment. Vivant appel à la pénitence et au renoncement. Avant que ne souffle le châtiment, porté par le vent du désert.

VIII — La guerre reprend.

Les trêves avec Saladin durèrent moins que prévu. Renaud de Châtillon, seigneur de Kérak de Moab, violent et sanguinaire, était lassé de cette inactivité. Sans prévenir Baudouin, il réunit une armée sur ses terres et prit la surprenante décision d'attaquer et de détruire les lieux saints de l'islam : Médine et La Mecque. La traversée du désert fut pénible. Sa marche s'arrêta à l'oasis de Teima où il se contenta de razzier les environs avant de repartir dans son fief, car des nouvelles inquiétantes lui venaient d'Arabie. L'annonce de cette incroyable et criminelle tentative avait plongé Saladin dans la stupeur. Profondément humilié par son échec, Renaud donna libre cours à ses appétits de rapace en attaquant une caravane sarrasine qui passait près de sa forteresse, violant par là les trêves concluent avec les musulmans. Lorsque Baudouin IV apprit cette mauvaise action du seigneur d'Outre-Jourdain, il fut scandalisé. En ces temps où l'acte écrit n'avait guère de valeur au regard de la foi jurée, pareille atteinte à l'honneur était insupportable. Le roi de Jérusalem envoya un message à Renaud, lui ordonnant de relâcher les prisonniers et de restituer les biens volés. Le prince répondit tout net « qu'il ne les rendrait jamais ».

La situation prenait un tour dramatique. Baudouin IV fit pression sur Renaud, en vain. La figure du roi lépreux, en ces moments où l'on sent basculer les destinées du royaume franc de Jérusalem, est empreinte d'une douleur pitoyable. Faible et malade, impuissant à se faire obéir d'un vassal rebelle et borné, il voit contesté son pouvoir et suspecté son respect de la foi jurée. Il ne lui reste plus, victime expiatoire, qu'à jouer son rôle de chef de guerre et à remonter en selle.

La guerre, en effet, était de fait rouverte. Baudouin et toute l'armée ne parvinrent pas à empêcher Saladin de rejoindre Damas. La Galilée fut cruellement attaquée. Le conflit se déplaçait au nord. Les Francs firent face à peut-être vingt-mille guerriers musulmans près de la forteresse de Belvoir, en dépit de leur très nette infériorité numérique. Le choc fut brutal, mais la petite armée chrétienne était irréductible. Si cette rencontre n'avait rien donné pour le sultan, qui essuya un cuisant échec, ce fut en revanche pour les Francs un demi-succès que la disparité des forces en présence transforma en une victoire retentissante. A vingt contre un, l'armée de Saladin n'avait pu avoir raison de l'ost de Baudouin. Mais les Turcs ne furent pas pour autant défaits et bientôt ce fut Beyrouth qui leur servit de cible. Le point d'impact était judicieux, car si Saladin prenait la ville, le royaume de Jérusalem serait coupé des autres États latins d'Orient. Mais Beyrouth se défendit avec ardeur. L'évêque de la ville, renouant avec un grande tradition qui faisait la force de la Chrétienté, fut l'âme de la résistance à l'envahisseur. Finalement, Baudouin approchant, le siège fut levé et Saladin battit en retraite, non sans quelques dévastations sur la route.

Pour le roi de Jérusalem et pour la noblesse franque, les événements de ces derniers mois étaient riches d'enseignement. Souvent, dans le courant de son histoire, le royaume latin avait connu de brusques sursauts de l'islam. Jamais, à aucun moment, une armée musulmane n'avait touché la mer, coupé en deux les États chrétiens et menacé aussi concrètement leur unité. Saladin venait d'exécuté, malgré ses revers, un raid magistral qui, pour n'avoir pas abouti, recelait en lui-même de formidables conséquences psychologiques. Le sultan en comprit d'emblée la portée et le parti qu'il en pouvait tirer. Animé d'une volonté unificatrice, il décida de mettre un peu d'ordre dans le monde islamique en attaquant ouvertement le sultan de Mossoul qui lui était hostile, se détournant pour un temps du royaume de Jérusalem.

Les Francs réagirent presque aussitôt. Au mois de septembre 1182, « tous s'accordèrent à ce qu'une semonce fût faite et mirent devant eux la Vraie-Croix. ». L'armée, conduite par le roi Baudouin, quitta les fontaines de Séphorie et traversa le Jourdain aux abords du lac de Tibériade. S'enfonçant en terre musulmane, ils ravagèrent les campagnes autour d'Ezra'a, passèrent par Bosra qu'ils ne purent enlever et, après un repli sur la rive orientale de la mer de Galilée, se portèrent contre la forteresse d'Habis Jaldak que les troupes musulmanes avaient pris aux Francs peu avant. Au terme d'un siège en règle et d'un difficile travail de mine, la garnison de mamelouks se rendit et la citadelle repassa aux Latins. Dans l'armée franque, ce fut la liesse : « Grande honte et grand chagrin ils avaient eu à perdre (la forteresse), mais ils eurent honneur et joie de la recouvrer. » Par la suite, constatant que Saladin était toujours occupé du côté de Mossoul, les Francs menèrent plusieurs raids en territoire ennemi qui eurent des conséquences politiques non-négligeables. A la fin de l'année, Baudouin pouvait être satisfait et s'abandonner à la joie de célébrer la fête de Noël à Tyr, en compagnie des grands barons de la terre et de son chancelier, l'archevêque Guillaume. Mais cette halte ne signifiait pas un cessez-le-feu : les combats ne cessèrent pas, ni d'un côté, ni de l'autre après décembre.

IX — Le roi s'écroule.

Au cours de l'été 1183, le roi quitta le château d'Acre et partit prendre le commandement de son armée pour réagir à un mouvement de Saladin. C'est à son arrivée à Nazareth, à proximité immédiate des campements, que Baudouin IV s'effondra. Depuis quelques mois, la maladie avait fait des progrès foudroyants. Les trente kilomètres qu'il venait de parcourir en litière avaient usé ses dernières forces. Le mal atroce qui rongeait son corps crucifié, de longtemps habitué aux souffrances les plus inhumaines, eut raison de l'énergie farouche qui habitait cette âme de feu et en éteignit la flamme. Le roi de Jérusalem avait vingt-deux ans. Cette lèpre dont Baudouin était atteint depuis son enfance se développait avec une rapidité inaccoutumée. En dépit des soins qu'on lui prodiguait, le roi n'était plus qu'une plaie informe et boursouflée. Ses pieds et ses mains étaient en état de putréfaction avancée. Les actes les plus simples de la vie quotidienne lui étaient un supplice. Il ne put bientôt plus marcher. Il lui fallait pourtant supporter la déchéance d'un corps qu'il devait exhiber « tout pourri », l'insupportable humiliation d'avoir à présenter en tous lieux la dignité royale sous un aspect qui ne pouvait que susciter répulsion et pitié.

A cette ascèse de tous les instants s'ajouta la torture morale de ne plus pouvoir sonder les sentiments qui animaient ses familiers, cueillir sur un visage le mouvement de sympathie ou de tendresse qui rallume la confiance, ou le geste de dégoût qui, à travers l'amour-propre blessé, fouette la volonté. Baudouin devenait aveugle. Sur l'incomparable limpidité du ciel galiléen, sur les beautés dont s'ornaient les plaines et les montagnes de sa terre, les yeux du roi s'étaient fermés pour toujours.

Devant cette nouvelle épreuve, Baudouin s'était raidi, faisant face à l'adversité avec un acharnement qui suscitait dans son entourage des sentiments divers. Jamais Baudouin n'avait cédé. Aujourd'hui, il était vaincu. Le roi de Jérusalem comprit qu'il pouvait mourir. Il pensa au royaume. Il convoqua les barons autour de son lit et dicta sa volonté : Guy de Lusignan serait régent. La dévolution des pouvoirs à Guy divisa une fois encore les grands du royaume, tout comme elle suscite encore les interrogations de nos jours. On ignorera toujours les motifs qui poussèrent le roi à préférer son beau-frère au comte de Tripoli, debout lui aussi au pied du lit royal. Entendait-il voir le mari de sa sœur, qui peut-être un jour serait son successeur, faire preuve de son vivant de sa valeur ou de son incapacité ? Aucun doute possible : le choix du roi en cette heure tragique était conforme aux vœux du parti de la cour. Les vassaux prêtèrent donc à Guy serment de fidélité. Mais « Guy commença à se conduire moult follement et était trop orgueilleux et bouffi de cette baillie qu'il avait ». A la veille des campagnes d'été, le royaume franc de Jérusalem avait un chef inexpérimenté et, disait-on, de « sens petit », un baron influençable que les grands du royaume soupçonnait toujours de duplicité. Un régent à qui on refusait la moindre confiance avant même qu'il eût fait ses preuves. Voilà qui augurait mal pour la suite...

Baudouin ne commanda donc pas l'ost latin qui dut bientôt faire face à une nouvelle incursion de Saladin et de son immense armée. Les Francs se rassemblèrent, très nombreux. L'inexpérience de Guy coûta quelques fâcheux revers mais toute la troupe parvint à se tailler un passage dans les cohortes musulmanes et à se fixer contre les monts de Guelboé, où d'abondantes sources permettaient un bon approvisionnement en eau. Saladin ne pouvant attaquer de front les hommes du royaume de Jérusalem qui s'étaient retranchés, il ravagea la région, poussant jusqu'au mont Thabor qui, grâce à la résistance des religieux barricadés dans une forteresse, ne leur donna aucune prise. Les Latins campèrent de longs jours, affrontant la faim, aux fontaines de Tubanie. Il y eu de vives discutions sur la stratégie à adopter. Les uns voulaient se lancer à l'attaque, les autres rester à l'abri des montagnes. La campagne s'enlisa et Saladin s'éloigna, espérant que les Francs se lanceraient à sa poursuite pour les attaquer en bataille rangée, mais ils ne tombèrent pas dans le piège et levèrent le camps pour se replier. Si les Francs n'essuyèrent pas de cinglantes défaites et se battirent courageusement contre l'ennemi, ils avaient révélé leur grande faiblesse : des rivalités et des jalousies minaient leur camp. Nombreux furent ceux qui murmurèrent contre Guy de Lusignan, dont Renaud de Châtillon, toujours enclin à « casser » du musulman et que l'inactivité aux monts de Guelboé exaspérait. Ces germes de division, entretenus par le mécontentement populaire et les combinaisons maladroites du « parti de la cour », promettaient des fruits bien amers. Les plus lucides purent penser que, décidément, il y avait bien quelque chose de pourri au royaume de Jérusalem.

X — Baudouinet.

« Or vous dirai du roi mésel qui approcha de sa fin et fut si malade qu'il ne lui restait doigts aux mains, ni yeux, ni nez »...

C'est là, dans l'atmosphère feutrée du palais fortifié, à Jérusalem, qu'éclata le drame. Les rancœurs, longuement ruminées, qui empoisonnaient aussi bien le parti de la cour que celui des seigneurs féodaux, trouvaient enfin à s'exprimer ouvertement. Sur une affaire en apparence anodine d'usufruits et fiefs, Guy de Lusignan se perdit. Baudouin IV lui retira immédiatement la baillie du royaume et, de ce fait, « toute espérance d'avoir la terre après lui ». Jamais le petit seigneur poitevin ne devrait être roi de Jérusalem. Rien n'étant réglé du fait de cet éclat qui n'était tout au plus qu'une révolution de palais, Baudouin IV manda tous les barons pour tenir conseil.

— Seigneurs, pour Dieu, aidez-moi, car je ne vivrai plus longuement. Par le conseil de Dieu et le vôtre, je voudrais tant faire pour la terre, pour votre honneur et l'honneur de Dieu, et le salut de mon âme. Mais je n'ai pas d'héritier.

— Sire, qu'avez-vous pensé faire ? Ce que vous avez décidé, faites-le nous savoir, et selon ce que nous entendrons, nous vous conseillerons.

— J'ai un mien neveu qui a nom Baudouin et est le fils de ma sœur, la comtesse de Jaffa. Je lui ferai porter la couronne de mon vivant, si vous y consentez. Et ce, pour qu'il n'y ait pas de discorde entre vous après ma mort, car j'ai deux sœurs.

Et les barons y consentirent. Le petit Baudouinet, qui n'était qu'un enfant, serait associé au trône de son oncle et Raymond de Tripoli, un homme compétent et loyal, assurerait la régence. Si ce procédé peut nous paraître étrange, c'était chose habituelle au Moyen-Âge. Dans l'Empire byzantin, cette technique était utile pour asseoir une dynastie et éviter les querelles de succession.

Quant au comte Guy, vaincu et au comble de la colère, il s'enferma dans ses désirs de vengeance.

Le fils de la comtesse de Jaffa et de Guillaume de Montferrat serait donc couronné roi de Jérusalem, du vivant même de son oncle. Sur les frêles épaules de ce petit Baudouinet âgé de cinq ans allait donc reposer toutes les espérances de la lignée Ardennes-Anjou fondée trois quarts de siècles plus tôt par Baudouin de Bourcq. L'onction sacrée, qui symbolisait avec force aux yeux de tous que tout pouvoir était un don de Dieu, devenait la garantie nécessaire et suffisante de la légitimité.

Le 20 novembre 1183, Jérusalem tressaillit de joie. « Baudouin, le petit enfant qui n'avait encore pas cinq ans, fut couronné et sacré roi en l'église du Saint-Sépulcre. » Pour la deuxième foi en moins de dix ans, l'avenir de la Terre sainte prenait le visage d'un enfant. On aimerait croire qu'en ce jour de liesse populaire, les grands du royaume bannirent les arrière-pensées dont était tissé le quotidien de leurs vies. « Tous les barons firent hommage et serment selon la coutume du pays... Seul le comte de Jaffa (Guy) ne lui prêta pas hommage, ni jamais ne fut requis de le faire. » L'émotion gagna l'assemblée à la vue de cet être fragile qui soulevait l'enthousiasme de la population. « Il était si petit, racontera le chroniqueur Ernoul, et on ne voulut pas qu'il fut plus bas » que ses vassaux. Un chevalier s'avança, « qui était grand et élevé, et était un des barons de la Terre. » Il souleva le petit roi et le prit dans ses bras. C'était le fameux Balian II d'Ibelin, seigneur de Naplouse. Il porta l'enfant jusqu'au Temple du Seigneur, « là où Jésus fut offert ». La coutume fut respectée : le roi déposa sa couronne, puis la racheta. Il monta alors jusqu'à la Maison chêvetaine de l'Ordre du Temple pour festoyer.

Mais une nouvelle allait troubler la fête : Kérak de Moab, le repaire de Renaud de Châtillon était assiégé. Le seigneur appela à l'aide ; il connaissait trop la droiture et le courage de Baudouin IV pour savoir que le roi répondrait. Le sort du remuant vassal, en l'occurrence, importait peu. Mais abandonner Kérak, c'était laisser sans défense le premier maillon de la série de forteresses qui surveillaient la route d'Egypte et de Syrie. C'était consentir à ce que la Terre sainte présente un flanc mou aux incursions qui naîtraient de la jonction des deux royaumes du sultan. Un roi de Jérusalem, même rongé, aveugle et agonisant, ne pouvait accepter ne serait-ce que l'idée de ce désastre irréparable. L'ost franc sortit de la capitale, et marcha vers la mer Morte. En tête des colonnes, méconnaissable et héroïque, sur une civière : Baudouin IV de Jérusalem, « semper rex ». Il faisait son devoir de roi. La forteresse fut finalement sauvée.

XI — Le royaume se déchire.

Dans les jours qui suivirent le couronnement du petit Baudouin V, l'opposition entre le roi de Jérusalem et le comte de Jaffa (Guy de Lusignan) prit un tour aigu. Baudouin IV était plus soucieux que jamais. Il fallait briser les liens qui rattachaient Guy à sa famille pour éviter toute tentative de prise de pouvoir et couper à la racine ses ambitions. Dans le plus grand secret, Baudouin IV avait fait part à son entourage de son désir de dénoncer publiquement l'union du comte de Jaffa avec sa sœur Sibylle. Au patriarche de Jérusalem, dont c'étaient les attributions, de faire l'enquête canonique nécessaire et de prononcer rapidement la nullité du mariage. Guy l'apprit. Affolé, le comte de Jaffa abandonna l'armée et courut se réfugier dans sa ville d'Ascalon. Lorsqu'il « ouït dire que le comte s'en était parti de l'ost », Baudouin IV entra dans une violente colère. Guy de Lusignan avait agi inconsidérément. Abandonner l'armée royale en campagne était un acte grave, un manquement majeur au principal des devoirs vassaliques que le comte avait promis par serment. Un roi de Jérusalem ne pouvait accepter , au sein de sa propre famille, une attitude qui ruinait les fondements de la société qu'il avait pour mission de garder et de conduire. Il dépêcha donc sans tarder une ambassade vers Ascalon, sommant le féal récalcitrant d'avoir à se présenter lui-même devant la cour, à Jérusalem, pour répondre de cette désertion. Guy de Lusignan, qui avait conscience de s'être mis dans un mauvais pas, éluda la convocation. Lassé par les faux-fuyants du comte et en dépit d'un état de santé qu'avait encore aggravé la marche douloureuse sur Kérak, le roi « dit que puisqu'il ne voulait pas venir à lui, il irait à lui parler et semondrait lui-même ». Au soir de sa courte vie, décomposé, paralysé et les yeux voilés, Baudouin IV parcourut en litière la route de Jérusalem à Ascalon, celle-là même qu'il avait abattue au grand galop avant de se couvrir de gloire à Montgisard. C'était six ans plus tôt. Mais cette fois-ci, ce n'était pas Saladin qu'il allait combattre, mais un seigneur félon, rebelle à son roi.

Arrivés sous les murs de la ville, l'armée et le roi se virent refusé le passage. Moment terrible où le roi de Jérusalem « touche de sa main la porte » d'Ascalon, appelant, commandant qu'on lui ouvrît, sommant le comte de se soumettre au droit et d'accueillir son suzerain. Par trois fois, Baudouin répéta ce geste solennel, presque religieux, dans la plus pure tradition féodale où tout est symbole. « Mais nul ne vint ». « Moult courroucé », mais jugeant inutile de forcer la cité par un siège qu'il n'avait ni la force, ni le temps, ni les moyens de mener, le roi s'éloigna d'Ascalon. C'était la dernière fois qu'il voyait cette ville, capitale de la première des baronnies du royaume, cette ville dont son père avait été pendait dix ans le seigneur et qui sans doute l'avait vu naître. Ville aujourd'hui insoumise et félonne. Instant pathétique, « scène digne du dernier acte du drame des croisades ». Moment de paroxysme en quoi se révélaient les fissures désormais béantes d'un royaume éclaté.

Baudouin ne pouvait laisser les choses en l'état, il fallait sanctionner cette attitude inadmissible. Il retira l'autorité de Jaffa à Guy et convoqua les grands du royaume pour lui reprendre la totalités des fiefs qu'il lui avait octroyés. Mais le parti de la cour s'opposa à ce projet. Le roi comprit alors que jamais il ne pourrait faire prévaloir sa volonté et éliminer son fâcheux beau-frère. Ce jeune roi de vingt-trois ans qui, depuis plusieurs années déjà, cherchait à assurer sa succession sur des fondements incontestables, sut qu'il avait échoué.

On allait pas, hélas, en rester là. Guy de Lusignan ruminait toujours sa vengeance. Pour faire du tort au roi, il commanda un raid dirigé contre des Bédouins tout proches. Ces tribus nomades étaient depuis longtemps tacitement alliées avec les Francs et entretenaient avec eux de bonnes relations. Mais Guy allait ébranler leur confiance. Il se rua sur un groupe de Bédouins, ravagea leur campement, pilla et massacra avant de retourner en toute hâte se barricader dans Ascalon. Cet acte odieux allait avoir de bien funestes conséquences. Guy de Lusignan, tout comme Renaud de Châtillon deux ans plus tôt, et pour des raisons sensiblement identiques, avait sciemment bafoué la foi jurée par autre que lui-même et mettait en péril l'équilibre précaire qu'avec patience avaient su créer avec les populations des terres conquises six rois de Jérusalem.

Baudouin IV, sur qui reposait la grandeur et l'avenir de la Palestine, qui toujours avait « grande angoisse » de transmettre son héritage intact entre des mains saines et valides, décida de trancher dans le vif et de vider l'abcès d'autorité. Il convoqua de nouveau la Haute Cour, à laquelle il dicta sa volonté d'exclure définitivement et sans appel Guy de Lusignan de toute charge déterminante au sein du royaume. Le conseil royal se soumit. En outre, le roi envoya en Europe des ambassadeurs pour requérir des avis sur des questions de successions et pour de demander l'envoi de troupes fraîches.

Baudouin fut-il apaisé ? Les épreuves auxquelles il venait de faire face avec un courage admirable l'avaient brisé, physiquement et moralement. Allongé sur le lit qu'il ne devait jamais plus quitter, attentif aux pulsations de son royaume qui continuait de vivre sans lui et aux nouvelles menaces qui, avec la belle saison, pesaient de nouveau sur la Palestine, Baudouin le lépreux souffrait en silence et espérait toujours..

XII — Seul dans la nuit.

Le roi Baudouin maintenant agonise. Seul.

Tous ses proches s'en sont allés. Sibylle, sa sœur, est à Ascalon, prisonnière consentante de la révolte et du rêve de son mari. Isabelle, la petite sœur qu'on pressent tendrement aimée et qu'une dernière fois il a vue dans Kérak de Moab au lendemain de son dernier acte de combattant, cette adolescente en qui il verra jusqu'au bout l'espoir de la Terre sainte. Il ne la reverra jamais. Sa mère, Agnès de Courtenay, devait de temps à autre s'asseoir à son chevet. Ce n'était pas à elle, en tout cas, qu'il pouvait ouvrir son cœur, clamer les détresses du mourant, confier les angoisses du roi. Le seul dont Baudouin pouvait souhaiter la présence ne viendrait jamais : il avait pour toujours quitté la Palestine. Guillaume de Tyr était en Europe pour demander justice contre le patriarche Héraclius.

Tout était accompli. Au mois de mars 1185, lucide jusqu'au bout et sentant qu'arrivait cette compagne familière de toute sa courte vie, « Baudouin manda tous ses barons qu'ils vinssent à lui en Jérusalem. Et ils y vinrent. » De tout le royaume un instant réunifié, seigneurs de haut et de petit parage galopèrent vers la capitale. Ils se pressèrent, jeunes chevaliers et vieux soldats rassis, autour du lit où le sixième roi de Jérusalem attendait sa délivrance.

La nuit même qui suivit leur arrivée (vraisemblablement le 16 mars 1185), « il trépassa de ce siècle, et furent tous (présents) à sa mort les barons de la terre ». Rassemblés dans un même sentiment, pour la dernière fois peut-être.

Il était mort au printemps de sa vie, quelques jours avant la fête de la Résurrection. Il était mort au printemps de la terre, au moment où la Palestine explosait de sève nouvelle et se couvrait de tulipes et de glaïeuls sauvages, de fleurs jaunes et d'anémones de sang.

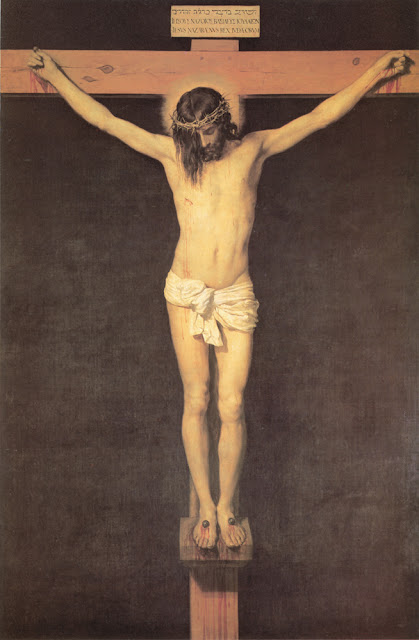

Dès le lendemain, on conduisit le corps du roi lépreux du palais royal à la basilique du Saint-Sépulcre, suivant les ruelles qu'il avait parcourues triomphalement le jour de son sacre. « Et l'enfouirent au moustier du Sépulcre, là où les autres rois ont été enfouis entre mont Calvaire là où Jésus-Christ fut mis en croix, et le sépulcre où il fut couché. Et tout était dedans le moustier du Sépulcre, mont Calvaire et Golgotha. » On le déposa dans un sarcophage, le long du chœur, au sud du tombeau de son père Amaury.

C'est alors seulement qu'on s'aperçut que le royaume franc venait de faire une perte immense. On regretta cet « enfant lépreux, pauvre être qui traînait un semblant d'existence. » Dans le monde islamique, on reconnut qu'on venait de perdre un adversaire de qualité, le seul à vrai dire qui fût capable de se hisser à la taille du sultan. Baudouin IV de Jérusalem allait manquer.

Pendant des siècles, des millions de pèlerins se succédèrent dans la chapelle du Calvaire, pleurant et se prosternant, « passant la tête dans la fissure à côté de la cavité de la croix, de pieuse façon ». Ils se pressaient autour des tombes royales. Ils revivaient l'épopée et priaient ce roi qui « fut aussi un Christ de douleur couronné d'or et d'épines ». Tant il est vrai que, de la souffrance, rien n'est jamais perdu.

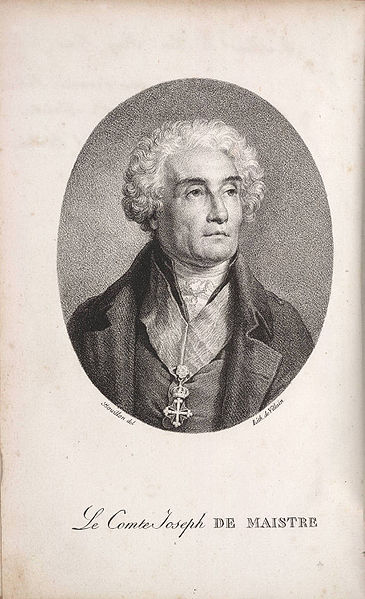

N.B : Cet article s'appuie très largement sur l'excellente biographie de Pierre Aubé : Baudouin IV de Jérusalem, le roi lépreux et en reprend d'amples extraits, parfois remaniés par soucis de clarté et de concision. S'y référer pour de plus précises informations.