Affichage des articles dont le libellé est Histoire. Afficher tous les articles

Affichage des articles dont le libellé est Histoire. Afficher tous les articles

samedi 3 août 2013

jeudi 1 août 2013

mardi 30 juillet 2013

Pour compléter la collection...

vendredi 24 mai 2013

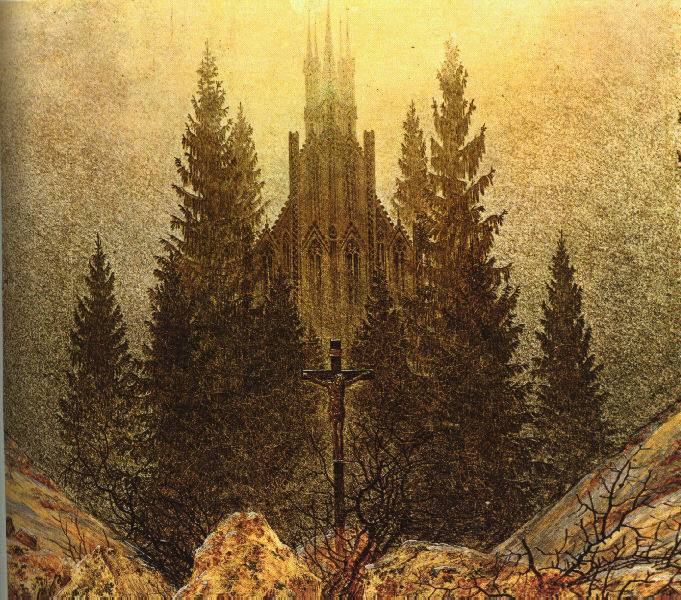

L'Europe c'est l'Église !

otre civilisation a été fondée par l'Église, par ses mains, par ses sueurs et par son sang ; elle a créé la liberté en abolissant l'esclavage antique, elle a donné la dignité de la femme établie sur le mariage indissoluble, elle a donné aux États la meilleure constitution fondée sur l'obéissance de tous au souverain temporel subordonné aux lois divines. La sauvagerie moderne fait exactement le travail inverse : elle asservit l'homme à ses passions les plus viles, ravale la femme au statut de créature de plaisir par le divorce et prêche la révolution permanente face à l'autorité. Le monde contemporain est un retour à la barbarie, pire que celle des Goths et des Vandales, qui détruisaient pour construire : le monde moderne ne construit rien, il est une pure force négative, une étoile noire couvée entre les griffes de Satan.

otre civilisation a été fondée par l'Église, par ses mains, par ses sueurs et par son sang ; elle a créé la liberté en abolissant l'esclavage antique, elle a donné la dignité de la femme établie sur le mariage indissoluble, elle a donné aux États la meilleure constitution fondée sur l'obéissance de tous au souverain temporel subordonné aux lois divines. La sauvagerie moderne fait exactement le travail inverse : elle asservit l'homme à ses passions les plus viles, ravale la femme au statut de créature de plaisir par le divorce et prêche la révolution permanente face à l'autorité. Le monde contemporain est un retour à la barbarie, pire que celle des Goths et des Vandales, qui détruisaient pour construire : le monde moderne ne construit rien, il est une pure force négative, une étoile noire couvée entre les griffes de Satan.

Libellés :

Actualité,

Histoire,

Méditation,

Philosophie,

Politique

mardi 22 janvier 2013

Conseils à un chevalier

eau fils, je veux vous donner un conseil qui est très bon à connaître et s'il vous plaît de le retenir grand bien pourra vous advenir. Vous serez bientôt chevalier, s'il plaît à Dieu et je le crois. Si vous trouvez, près ou loin, dame qui d'une aide ait besoin ou demoiselle dans la peine, soyez prêt à les secourir dès lors qu'elles vous en requièrent. Qui aux dames ne porte honneur c'est qu'il n'a point d'honneur au cœur. Servez dames et demoiselles. Partout vous serez honoré. Et si vous en priez aucune gardez-vous de l'importuner. Ne faites rien qui lui déplaise. Si elle vous consent un baiser, le surplus je vous défends. Pucelle donne beaucoup lorsqu'elle accorde un baiser. Si elle porte anneau au doigt ou aumônière à sa ceinture, si par amour ou par prière elle vous les donne, je le veux bien, vous porterez donc son anneau. N'ayez longuement compagnon, en chemin ou en logis, que vous ne demandiez son nom car par le nom on connaît l'homme. Beau fils, parlez aux prudhommes, allez avec eux. Jamais prudhomme ne donne mauvais conseil. Dans l'église comme au moutier, allez prier Notre-Seigneur ! Qu'en ce siècle il vous consente honneur, vous accordant de vous tenir pour à bonne fin parvenir !

eau fils, je veux vous donner un conseil qui est très bon à connaître et s'il vous plaît de le retenir grand bien pourra vous advenir. Vous serez bientôt chevalier, s'il plaît à Dieu et je le crois. Si vous trouvez, près ou loin, dame qui d'une aide ait besoin ou demoiselle dans la peine, soyez prêt à les secourir dès lors qu'elles vous en requièrent. Qui aux dames ne porte honneur c'est qu'il n'a point d'honneur au cœur. Servez dames et demoiselles. Partout vous serez honoré. Et si vous en priez aucune gardez-vous de l'importuner. Ne faites rien qui lui déplaise. Si elle vous consent un baiser, le surplus je vous défends. Pucelle donne beaucoup lorsqu'elle accorde un baiser. Si elle porte anneau au doigt ou aumônière à sa ceinture, si par amour ou par prière elle vous les donne, je le veux bien, vous porterez donc son anneau. N'ayez longuement compagnon, en chemin ou en logis, que vous ne demandiez son nom car par le nom on connaît l'homme. Beau fils, parlez aux prudhommes, allez avec eux. Jamais prudhomme ne donne mauvais conseil. Dans l'église comme au moutier, allez prier Notre-Seigneur ! Qu'en ce siècle il vous consente honneur, vous accordant de vous tenir pour à bonne fin parvenir !

— Mère, fait-il, qu'est-ce qu'une église ?

— C'est un lieu où l'ont fait le service de Dieu qui créa le ciel et la terre, y mit les hommes et les femmes.

— Qu'est-ce qu'un moutier ?

— Fils, c'est de même : une belle et sainte maison pleine de reliques et trésors. On y sacrifie le corps de Jésus-Christ, le saint Prophète que les Juifs firent tant souffrir. Il fut trahi, jugé à tort. Il souffrit angoisses de mort pour les hommes et pour les femmes. Autrefois allaient en enfer les âmes qui quittaient les corps. C'est lui qui les en retira. A une croix Jésus fut lié et battu et crucifié en portant couronne d'épines. Tous les jours allez au moutier pour ce Seigneur y adorer. »

Le garçon se vêt donc, mais non des habits donnés par sa mère. Le maître se baisse et lui chausse l'éperon droit. Telle était en effet la coutume : qui faisait un chevalier devait lui chausser l'éperon droit. Des valets s'approchent, portant les pièces de l'armure, se pressant à l'envi pour armer le jeune homme. Mais c'est le maître qui lui ceint l'épée et l'embrasse. Il dit : « Avec cette épée que je vous remets, je vous confère l'ordre le plus haut que Dieu ait créé au monde. C'est l'Ordre de Chevalerie qui ne souffre aucune bassesse. Beau frère, souvenez-vous, si vous devez combattre, que, lorsque crie merci vers vous votre adversaire vaincu, vous devez le prendre en miséricorde et non l'occire. Ne parlez pas trop volontiers. Qui parle trop prononce des mots qui lui sont tournés à folie. Qui trop parle fait un péché, dit le sage. Je vous parie aussi : s'il vous arrive de trouver en détresse, faute de secours, homme ou femme, orphelin ou dame, secourez-les si vous pouvez. Vous ferez bien. Enfin voici une autre chose qu'il ne faut pas mettre en oubli : allez souvent au moutier prier le Créateur de toutes choses qu'il ait merci de votre âme et qu'en ce siècle terrestre, Il vous garde comme son chrétien.

Et le Gallois répond :

« De tous les apôtres de Rome, soyez béni, beau sire, qui m'enseignez comme ma mère ! »

Chrétien de Troyes in Perceval ou le Roman du Graal.

Libellés :

Histoire,

Littérature,

Morale

lundi 21 janvier 2013

vendredi 11 janvier 2013

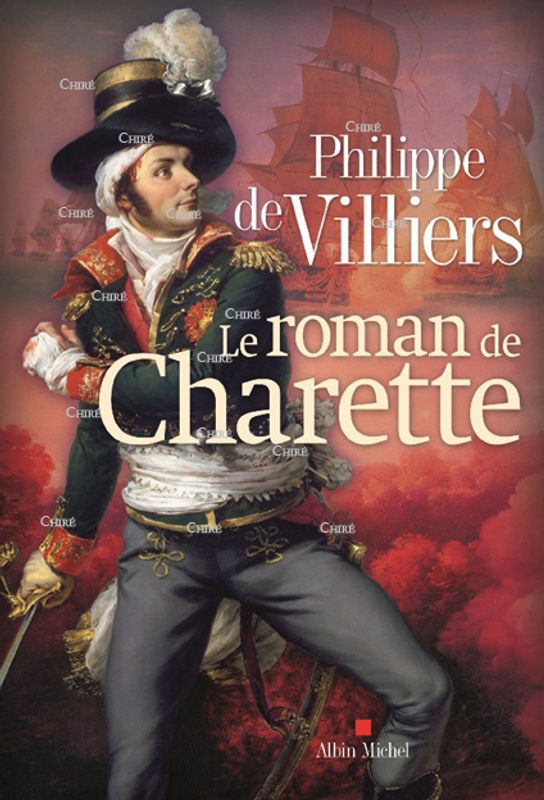

« Le roman de Charette », par Philippe de Villiers

Nous était déjà familier le Charette du Marais, on connaît maintenant Charette le marin !

Car tel est l'intérêt principal, à mon sens, du nouveau livre de Philippe de Villiers. Un travail de recherche exceptionnel et une jolie plume permettent à l'auteur de faire revivre sur le papier la carrière d'officier de marine du jeune François-Athanase. Durant la première moitié de l'ouvrage nous suivons donc notre héros depuis Brest, où il apprend le métier de la mer, jusqu'à la Sublime Porte, en passant par les Îles du Vent, la Morée ou les côtes Barbaresques. Dans une ambiance de tempête et de poudre à canon, Philippe de Villiers, à travers l'expérience du chevalier Charette, nous projette avec talent au cœur de la Marine française d'Ancien-Régime et des conflits qu'elle dû soutenir au cours du XVIIIe siècle finissant. Atmosphère d'honneur et d'héroïsme.

Mais c'est aussi l'époque de la peste philosophique qui commence à pourrir les esprits. L'officier Charette, de retour à Brest après être rentré en France par Toulon, est effrayé par l'air de révolution qui stagne dans les villes, démissionne de la Marine et se retire dans la propriété de sa femme, le domaine de Fonteclose. C'est le point de départ de la seconde partie du livre, beaucoup moins intéressante car elle ne fait que retracer l'épopée vendéenne du chevalier, déjà très connue, sans y rajouter quelque chose de nouveau. Par soucis de fluidité et de clarté, peut-être, Philippe de Villiers passe (trop) rapidement sur les événements de la guerre, ce qui laisse parfois une impression de confusion. En fin de compte on parvient difficilement à saisir la personnalité du chevalier Charette ; l'usage de la première personne, du début à la fin, peut aussi dérouter. Mais n'oublions pas que nous sommes dans un roman historique rigoureusement documenté ; tout ce qui y est relaté (ou presque) s'est réellement passé : cette exigence empêchait l'auteur de s'écarter trop loin des sources. On peut donc dire que « Le roman de Charette », s'il constitue une bonne introduction au personnage et à la Guerre de Vendée, agréable à lire et accessible, est néanmoins insuffisant pour pénétrer en profondeur les événements et les personnalités (ce n'était sans doute pas le but) ; toutefois cela n'est pas imputable à l'auteur, mais à la nature romanesque de l'ouvrage qui oblige à ne pas s'attarder aux analyses historiques.

|

| Trois ouvrages consacrés à Charette ; à lire dans l'ordre. |

Libellés :

Actualité,

Histoire,

Littérature

vendredi 4 janvier 2013

Le Concile de Trente et la Réforme tridentine

|

| Le pape Paul III |

itué dans

la première moitié de l'époque moderne, le concile de Trente,

quoique méprisé par ses contemporains, fut, avec la Réforme

tridentine (son corollaire), l'événement capital qui détermina

pour une bonne part l'histoire religieuse, sociale et culturelle de

l'Europe catholique classique.

itué dans

la première moitié de l'époque moderne, le concile de Trente,

quoique méprisé par ses contemporains, fut, avec la Réforme

tridentine (son corollaire), l'événement capital qui détermina

pour une bonne part l'histoire religieuse, sociale et culturelle de

l'Europe catholique classique.

Cette

réunion de prélats passa d'abord inaperçue, puis suscita des

moqueries, chez les papes eux-mêmes. Pourtant le concile de Trente

devint vite la référence incontournable de l'Europe catholique

moderne, le guide de la Réforme catholique tant attendue, une arme

redoutable dans la lutte contre le protestantisme. Son influence dans

le temps et l'espace est exceptionnelle, et dure encore jusqu'à nos

jours puisqu'il est le deuxième concile le plus cité dans le

nouveau Catéchisme de l'Église Catholique, après Vatican II.

On peut dès

lors se demander qu'est-ce qu'a été ce fameux concile et quels ont

été le programme et les contours de la Réforme tridentine par lui

engendrée ?

Pour

répondre à cette interrogation, il conviendra d'expliquer dans un

premier temps l'événement du concile en lui-même, avant de brosser

à grands traits un tableau du projet de réforme dans un second

grand mouvement.

- le Concile de Trente

A)

La difficile réunion du concile.

Bien avant

Luther, un profond désir de réforme parcourait déjà l'Europe,

mais deux raisons principales retardèrent la convocation d'un

concile œcuménique censé organiser cette réforme : la

méfiance de la papauté à l'égard des conciles généraux,

considérés comme une arme entre les mains des princes en conflits

avec Rome, d'une part, et le conflit entre le roi de France et

l'Empereur qui rendit impossible la réunion d'un concile universel,

d'autre part. Ce fut le pontificat de Paul III qui permit, malgré

tous les obstacles, à l'idée de concile d'aboutir. Le pape comprit

que l'Église ne pouvait pas rester sur la défensive face à ce

désir de réforme religieuse : il souhaita en prendre la tête

et l'accomplir. Le 2 juin 1536, par la bulle Ad

Dominici gregis curam, Paul III convoqua le

concile à Mantoue pour le 23 mai 1537, mais la reprise de la guerre

entre François Ier et Charles Quint en repoussa l'ouverture. Après

diverses négociations sur le lieu de réunion, un accord fut trouvé

sur la petite ville de Trente, terre d'Empire mais toute proche de

l'Italie. Toutefois la guerre se ralluma, retardant une fois de plus

la tenue du concile. Paul III dut attendre la paix de Crépy, en

septembre 1544, pour ordonner par la bulle Lætare

Jerusalem l'ouverture du concile de Trente.

Il faudra encore plus d'un an pour que cette ouverture soit

effective. Quand débute enfin le concile, le 13 décembre 1545, ne

furent présents qu'une poignée de prélats. Jamais concile

universel n'avait mis autant de temps à se réunir, jamais il

n'avait été si peu fréquenté...

B)

Le déroulement du concile.

Si le

concile fut interminable à se réunir, il le fut tout autant à se

clore. Les mêmes causes qui avaient retardé la réunion de

l'assemblée conciliaire expliquent sa durée exceptionnelle

(1545-1563). Malgré les pressions impériales, le concile prouva dès

ses débuts son indépendance. Contre la volonté de Charles Quint,

il se montra très ferme avec les thèses protestantes, en intégrant

la Tradition dans la Révélation et en traitant de points essentiels

en débat : le péché originel et la justification (IV, V, VI

èmes sessions, 1546-1547). Mais les travaux du concile furent très

rapidement freinés par la mauvaise volonté des princes, des prélats

et du pape lui-même. Par crainte d'une mainmise impériale sur

l'assemblée, le concile fut transféré à Bologne en 1547 ;

les pères conciliaires se divisèrent, une partie restant à Trente.

Puis le concile tomba dans l'inactivité, et fut de facto suspendu en

1549. Ainsi s'achevait la première période. Il s'ouvrit de nouveau

à Trente le 1er mai 1551, sous le pontificat de Jules III. Bien que

la France bouda cette réunion, à cause du rapprochement entre

l'Empereur et le Pape,, une importante délégation espagnole et

allemande fut présente, avec même des protestants. Néanmoins, si

on a espéré que le dialogue tant attendu ait lieu, il n'en fut

rien : catholiques et protestants campèrent sur leurs

positions, les premiers réaffirmant des dogmes honnis des seconds,

notamment l'Eucharistie par le décret voté lors de la XIIIème

session, le 11 octobre 1551 ; les protestants, quant à eux,

exigeant que les évêques soient déliés de leur serment de

fidélité au pape, que seule l'Écriture soit utilisée pour

trancher les controverses et que les juges soient choisis dans les

deux camps. Dialogue de sourd. A cela s'ajoutèrent les tensions

internes à l'assemblée. La reprise de la guerre obligea les pères

à fuir Trente, dont le concile fut à nouveau interrompu le 28 avril

1552. Il connaîtra dix ans d'éclipse et ce fut à l'occasion d'une

crise religieuse en France que le pape Pie IV convoqua, par la bulle

du 29 novembre 1560, l'assemblée dispersée à Trente. Le concile

s'ouvrit donc une fois encore le 18 janvier 1562. On y examina le

sacrement de l'Ordre, et à travers lui la conception du pouvoir

épiscopal (capitale dans cette Europe du début de la modernité) et

pontifical. Une solution fut trouvée après d'âpres discussions

impliquant tous les partis en présence : princes, pères

conciliaires et Rome : on renonça à définir dogmatiquement le

pouvoir du pape. Le concile souhaita ensuite s'attaquer aux abus des

princes, mais devant la la vive opposition de ces derniers, on

aboutit qu'à une vague exhortation. Les autres décrets de réformes

se succédèrent rapidement dès lors : purgatoire, indulgences,

culte des saints, reliques et images... La séance de clôture eut

lieu les 3-4 décembre 1563.

C)

Bilan du concile

Trois

acteurs autonomes ont pesé sur l'histoire du concile de Trente,

expliquant les extrêmes difficultés rencontrées : la papauté,

les princes et l'assemblée conciliaire elle-même. Chacun a une

vision propre de la réforme à entreprendre dans l'Église et tente

de l'imposer aux autres. Les papes contrôlèrent l'ordre du jour de

l'assemblée par leurs légats, tandis que les princes donnèrent des

consignes aux évêques de leur royaume. Ceux qui furent le plus

directement concernés par la crise religieuse élaborèrent même un

programme : ces princes voulurent des concessions liturgiques et

disciplinaires, telles que le mariage des prêtres, la communion sous

les deux espèces, la messe en langue vulgaire... Souvent influencés

par un élitisme humaniste qui a bien des points communs avec le

protestantisme, ils voulurent épurer la religion, la débarrasser de

la « superstition » (comprendre par là le culte des

saints, la vénération des images, l'adoration eucharistique...).

Ils voulurent également revaloriser le clergé séculier au

détriment des réguliers (dénigrement que l'on va retrouver tout au

long du XVIIIe siècle), mais sous le contrôle des puissances

temporelles bien plus que spirituelles (Rome et les évêques).

Enfin, ils montrèrent en matière dogmatique une grand indifférence,

cherchant surtout à stabiliser la politique de leur pays par

l'apaisement du conflit religieux avec les protestants. Cependant,

les princes laïcs n'eurent pas les mêmes moyens d'action sur le

concile que les papes, et leurs désunion permanente les empêcha de

faire front commun. Mais les papes comme les princes ignorèrent la

dynamique propre de l'assemblée tridentine, qui ne fut disposée à

céder ni aux pressions temporelles, ni aux directives pontificales.

Si le concile se termina enfin, et à l'avantage de la papauté,

c'est grâce à la conversion tardive de Pie IV au compromis. La

collaboration devint enfin franche et nette entre Rome et Trente, ce

qui n'avait jamais été le cas depuis 1545. Cette collaboration

permettra d'en finir avec ce que Paolo Sarpi, cité par Alain Tallon,

appelait avec ironie l' « Illiade de notre temps »

et annonça pour la suite la récupération pontificale de la

Réforme tridentine.

- L'Église tridentine.

A)

Trente : une réfutation de la théologie protestante

Quoique ça

ne soit pas là son caractère principal, le concile de Trente n'en

demeure pas moins une redoutable machine de guerre tournée contre le

protestantisme, et fut perçu comme tel par les protestants

eux-mêmes. Il témoigna un soucis tout particulier de réfuter la

théologie protestante, de la condamner sans nuance. Son mode

d'expression par anathème est sur ce point très éloquent : «

si quelqu'un dit... qu'il soit anathème ». La plupart des

décrets dogmatiques, et le plus importants, furent pris lors de la

première période tridentine. Toute condamnation du protestantisme

doit s'appuyer sur la Révélation divine et la première tâche des

pères fut donc de la définir. La IVème session du concile (8 avril

1546) réaffirme le caractère révélé de la Tradition, contre la

« Sola Scriptura » de Luther. Ceci établi, au pessimisme

protestant sur le péché originel, les pères répondirent en

soulignant l'effet purifiant du baptême (Ve session), qui opère

chez celui qui le reçoit une régénération profonde, ontologique,

de tout son être. Le concile prit ensuite position sur la délicate

question de la justification (VI e session) : se plaçant entre

Luther et Érasme, il affirma que le chrétien est sauvé par la

grâce, acceptée ou non, que donc il est à la fois participant à

son propre salut et entièrement redevable à Dieu du don de la

grâce. Cette conception s'oppose à la fois au « serf-arbitre »

de Luther et à la liberté totale d'Érasme. Cette définition

tridentine aura des conséquences pratiques très nettes pour la vie

spirituelle du chrétien, comprise maintenant comme un combat

permanent contre la concupiscence. Pour mener à bien ce combat, il y

a les sacrements, qui sont les armes pour la bataille, d'où

l'invitation pressante à communier fréquemment, donc à se

confesser souvent, ce qui constitue une des modifications

essentielles de la vie religieuse induites par les définitions

conciliaires, annonciatrices de la doctrine d'un saint François de

Sales. Trente maintient aussi la pompe du culte catholique contre le

dépouillement protestant. Là où les protestants ne reconnaissent

que deux sacrements, Trente confirme la liste canonique des Sept que

nous connaissons, insistant surtout sur l'Eucharistie, niée des

réformateurs luthériens, et la messe. S'en suivit, après les

questions difficiles de la double justice et de la certitude de la

grâce, et attaquant par là aussi les humanistes, le rejet de

l'usage du vernaculaire dans la liturgie et les traduction

bibliques : la Vulgate de saint Jérôme, traduction latine de

la Bible, conserve sa place d'honneur, tout comme le latin

liturgique. Quoiqu'il en soit, le concile de Trente ne fut pas

uniquement une arme dogmatique, mais aussi et surtout un programme

pour la Réforme catholique par lui amorcée.

B)

La Réforme catholique : le programme tridentin.

L'œuvre de

réforme du concile n'innove pas radicalement, mais reprend pour une

bonne part des constitutions antérieures, souvent du Moyen-Âge

grégorien. Le système bénéficial, c'est-à-dire la question des

revenus ecclésiastiques, par son importance et l'ampleur des abus,

fut le premier chantier. Le cumul des bénéfices, les mainmise des

laïcs sur les nominations aux évêchés, l'indignité des candidats

aux charges, les bénéficiaires qui ne résident pas ni ne

prêchent...etc., furent dénoncés au concile. Comme il est inutile

et dangereux de détruire cet édifice, on procéda par tâtonnements.

Le concile manifesta aussi le soucis de mieux encadrer les fidèles,

ce qui aura des conséquences sur toute la période classique. Pour

cela, l'accent est mis sur l'éducation du clergé et des fidèles

(Ve session), par la prédication et la constitution de séminaires.

Un lecteur ou un maître de grammaire doit être établi dans chaque

cathédrale, église ou cure. Les évêques et les curés doivent

prêcher. L'évêque est vraiment au centre du dispositif de

réforme : pour cela on l'oblige à résider dans son diocèse,

on limite les exemptions à son autorité (chanoines, couvents...),

on interdit le cumul de bénéfices incompatibles et on lui enjoint

de visiter une fois par an les églises de son diocèse, de tenir

fréquemment synodes et conciles provinciaux. Les prérogatives de

l'évêque sont ainsi renforcées ; les perdants étant les

chapitres cathédraux et les réguliers, liés à l'évêque plus

étroitement. Trente insista également sur le caractère particulier

du clerc, qui doit être séparé des fidèles. Le clerc devient un

modèle pour le laïc, qui reçoit la doctrine par lui, et uniquement

par lui. Contre la société de son temps, Trente eut le courage

d'interdire le duel et de réaffirmer que le mariage est valide

seulement avec le consentement mutuel des époux, sans accord des

parents, mais sinon le laïcat est presque oublié. Somme toute, ce

programme de réforme, quoiqu'incomplet, est audacieux et

d'application difficile. Sa mise en œuvre fut lente et progressive,

prenant toute sa mesure dans le XVIIe siècle de la Contre-Réforme,

même si très tôt le saint évêque Charles Borromée, par son

application rigoureuse des décrets conciliaires, fit de son diocèse

de Milan un véritable laboratoire tridentin, qui devint un modèle

pour toute l'Europe catholique et de ce fait permet à Alain Tallon

de parler, à la place de Réforme tridentine, de Réforme

borroméenne.

C)

Destin du Concile de Trente

Les décrets

conciliaires furent rapidement reçus dans les États italiens et

dans la péninsule Ibérique, tout comme dans la lointaine Pologne

malgré la présence de fortes minorités protestantes. La réception

des décrets par le temporel dans les pays blessés par la crise

religieuse fut beaucoup plus délicate : ratifier les décrets

tridentins pouvait paraître de la provocation et rallumer de

sanglantes guerres civiles. L'empereur Ferdinand ne prit pas ce

risque après la fragile paix d'Augsbourg (1555), seuls les princes

catholiques d'Allemagne et leurs États, sans engager l'Empire,

reçurent les décrets. Catherine de Médicis, pour la France, éluda

la question pour préserver la paix relative d'Amboise. Mais si la

ratification des décrets par les Églises nationales peut sembler

relativement rapide, leur application réelle fut beaucoup plus

lente : l'élan amorcé par le concile ne s'épanouira

pleinement qu'au cours du Grand Siècle. Si les décrets dogmatiques

sont très tôt acceptés (dès 1550), la réforme disciplinaire fut

plus longue à se réaliser. Néanmoins, grâce à l'action de la

papauté, le cumul des évêchés disparaît quasiment très vite, et

si la quête des bénéfices ne cessa pas, elle fut mieux réglée

que par le passé. Mais il ne faut pas croire que toutes les vieilles

pratiques disparurent du jour au lendemain après Trente :

certaines prescriptions sont même carrément ignorés, surtout à

cause du fait qu'elles étaient irréalistes (séminaires dans chaque

diocèse...). L'exemple borroméen fut admiré pour sa rigueur, mais

ses émules durent bien vite faire face à une réalité

ecclésiastique, politique et sociale empêchant la réalisation de

la réforme tridentine dans son intégralité. Ce lent effort de zèle

réformateur et de compromis réaliste constitue à la fois le génie

et la faiblesse de la « tridentinisation » de l'Église,

qui ne manquera pas de subir, à cause ce ces lenteurs justement, de

subir les critiques les plus acérées, venant des protestants, mais

aussi des catholiques. Pour ces derniers, le personnage le plus

important est le religieux vénitien Paolo Sarpi, qui, dans on

ouvrage « Istoria del concilio tridentino » de 1619

dénonça la récupération pontificale du concile de Trente. Son

livre connaîtra une large diffusion et forgera pour longtemps

l'historiographie de ce concile œcuménique, dont nous sortons à

peine.

L'événement

conciliaire a beau se situer en plein cœur du XVIe siècle, dans la

petite ville de Trente, il n'en concerne pas moins que toute la

modernité européenne. A la fois inspiratrice et reflet de la

société d'alors, la réforme tridentine, par son effort de

centralisation, de rationalisation bureaucratique, d'appel à la

responsabilité morale, d'encadrement de la société, n'est pas

étrangère aux évolutions modernes. La récupération romaine du

concile et le triomphe relatif de l'absolutisme pontifical n'est pas

sans rappeler le processus temporel analogue d' « absolutisation »

en France ou en Espagne. Par le concile de Trente, l'Église sut

entrer dans la modernité avec les forces nécessaires pour s'imposer

face au protestantisme, mais aussi face à la tentation théocratique

des pouvoirs politiques : seule l'Église, par le pape, est

souveraine absolue du sacré et c'est ce qui explique cette position

très tridentine de séparation des clercs d'avec les laïcs et de

cléricalisation de la société. Enfin, d'un point de vue

théologique, Trente, par son assurance tranquille, sa certitude de

la bonté du libre arbitre humain régénéré par la grâce, façonna

tout le catholicisme moderne, voire contemporain. Le concile de

Trente a été marqué par une intransigeance dogmatique quand il

s'agissait de faire face à la réforme protestante, mais par un

soucis de compromis pour tout le reste. Ce pragmatisme tridentin et

cette plasticité, qui permirent à la réforme catholique de

s'adapter à des contextes ecclésiaux bien différents, assura son

succès, et son influence profonde encore jusqu'à aujourd'hui.

Libellés :

Histoire,

Politique,

Vie de l'Église

vendredi 21 décembre 2012

La complainte du Templier

1* C'était au mois de mai que je fus adoubé

En la commanderie de Montigny l'Allier

En ce clair jour ma joie ne se put comparer

Qu'à celle des amants qui ont le cœur comblé

2* Quand je reçus de l'ordre la cape immaculée

Marquée de la croix rouge, à l'épaule brodée

Le grand maître, céans, a daigné me parler

« sois fidèle et ardent car tu es TEMPLIER »

3* Depuis sur terre et mer nous avons guerroyé

Partout dans le désert sous le ciel mordoré

Des sarrasins maudits je me suis fait connaître

Comme un vrai chevalier seul mérite de l'être

4* Combien de missions menées jusqu'à leur terme

Combien d'engagements qui l'ennemi consternent

Par le fer de la lance au baucéant sacré,

De Syrie en Provence, j'ai servi Chrétienté !

5* Or aujourd'hui enfin me voici allongé

Dans de la paille fraîche où j'entends psalmodier

Là- haut, dans la chapelle, c'est l'office des morts

Courage, Dieu t'appelle, tu arrives au port.

6* O lointaine Champagne pays de mes aïeux

Ton ciel ennuagé m'a bien manqué un peu

Sous le firmament bleu et le ciel étoilé

Qu'on voit toute l'année au Crac des Chevaliers

7* Sur mon honneur, Seigneur, j'ai Votre foi jurée,

Je Vous rends mon cœur pur et mon épée sans tâche

J'ai combattu pour Vous sans repos ni relâche,

Je Vous rends mon épée avec son baudrier

8* Sire Dieu protégez ce pays qui est Vôtre

Vous y marchiez jadis suivi de Vos apôtres

J'ai parcouru ses routes et suivi ses sentiers

J'ai chevauché sans doute où Vous posiez le pied .

9* La route qui s'achève mène au paradis

Saints et Saintes de Dieu, aidez moi en ce jour

Saint Georges et saint Maurice qu'il ne soit jamais dit

Que vous m'avez laissé privé du Dieu d'amour

10* Sire Dieu de Merci, Sire Dieu de bonté

Dans mon cœur pour un autre il n'y eut jamais place

Grâce ô agneau de Dieu qui toute faute efface

Grâce Dame Marie à qui l'Ordre est voué

jeudi 13 décembre 2012

Noël Chouan

Voici l'histoire telle qu'on me l'a contée, un soir, au bord du Couësnon, dans cette partie du pays de Fougères qui, de 1783 à 1800, fut le théâtre de l'épopée des Chouans, et où vivent toujours les souvenirs des temps de grande épouvante : — c'est sous ce nom sinistre que, là-bas, on désigne la Révolution.

***

Par une nuit de l'hiver de 1795, une escouade de soldats de la République suivait la traverse qui, longeant la lisière de la forêt de Fougères, communique de la route de Mortain à celle d'Avranches. L'air était vif, mais presque tiède, quoiqu'on fût à l'époque des nuits les plus longues de l'année ; çà et là, derrière les haies dénudées, de larges plaques de neige, restées dans les sillons, mettaient dans l'ombre de grands carrés de lumière.

Les patriotes marchaient, les cadenettes pendantes sous le bicorne de travers, l'habit bleu croisé de baudriers larges, la lourde giberne battant les reins, le pantalon de grosse toile à raies rouges, rentré dans les guêtres. Ils allaient, le dos voûté, l'air ennuyé et las, courbés sous le poids de leur énorme bissac et du lourd fusil à pierre qu'ils portaient sur l'épaule, emmenant un paysan, qui, vers le soir, en embuscade dans les ajoncs, avait déchargé son fusil sur la petite troupe : sa balle avait traversé le chapeau du sergent et, par ricochet, cassé la pipe que fumait un des soldats. Aussitôt poursuivi, traqué, acculé contre un talus, l'homme avais été pris et désarmé : les bleus le conduisaient à Fougerolles où se trouvait la brigade.

Le paysan été vêtu, en manière de manteau, d'une grande peau de chèvre qui, ouverte sur la poitrine, laissait voir une petite veste bretonne et un gilet à gros bouton. Il avait aux pieds des sabots et sa tête était couverte d'un grossier chapeau de feutre à larges bords et à longs rubans, posé sur une bonnet de laine. Les cheveux flottaient sur son cou. Il suivait, les mains liées, l'air impassible et dur ; ses petits yeux clairs fouillaient à la dérobée les haies qui bordaient le chemin et les sentiers tortueux qui s'en détachaient. Deux soldats tenaient, enroulées à leur bras, les extrémités de la corde qui lui serrait les poignets.

Lorsque les bleus et leur prisonnier eurent dépassé Tondrais et franchi à gué le ruisseau du Nanson, ils s'engagèrent dans la forêt afin d'éviter les habitations ; au carrefour de Servilliers, le sergent commanda halte ; les hommes harassés formèrent les faisceaux, jetèrent leurs sacs sur l'herbe et, ramassant du bois mort, des ajoncs et des feuilles qu'ils entassèrent au milieu de la clairière, allumèrent du feu, tandis que deux d'entre eux liaient solidement le paysan à un arbre au moyen de la corde nouée à ses mains.

Le chouan, de ses yeux vifs et singulièrement mobiles, observait les gestes de ses gardiens : il ne tremblait pas, ne disait mot ; mais une angoisse contractait ses traits : évidemment, il estimait sa mort imminente. Son anxiété n'échappait point à l'un des bleus qui le cerclaient de cordes. C'était un adolescent chétif, à l'air goguenard et vicieux : de ce ton particulier aux Parisiens des faubourgs et, tout en nouant les liens, il ricanait de l'émotion du prisonnier.

— T'effraie pas, bijou ; c'est pas pour tout de suite : t'as encore au moins six heures à vivre : le temps de gagner un quine à la ci-devant loterie, si tu as le bon billet. Allons, oust, tiens-toi droit !..

— Ficelle-le bien, Pierrot : il ne faut pas que ce gars-là brûle la politesse.

— Sois tranquille, sergent Torquatus, répondit Pierrot ; on l'amènera sans avarie au général. Tu sais, mauvais chien, continua-t-il en s'agressant au paysan qui avait repris son air impassible, il ne faut pas te faire des illusions ; tu ne dois pas t'attendre à être raccourci comme un ci-devant : la République n'est pas riche et nous manquons de guillotines ; mais tu auras ton compte en bonnes balles de plomb ; six dans la tête, six dans le corps. Médite ça, mon vieux, jusqu'au maton : ça te fera une distraction.

Sur ce, Pierrot vint s'asseoir parmi ses camarades, autour du feu, et tirant de son sac un morceau de pain bis, il se mit à manger placidement.

Cette guerre atroce que, depuis trois ans, les troupes régulières menaient en Bretagne contre les bandes de paysans, cette lutte acharnée avec des ennemis invisibles, avait pris le caractère odieux d'une chasse à la bête fauve : il ne restait rien de cette générosité habituelle aux soldats, ni compassion pour les prisonniers, ni pitié pour les vaincus : un homme pris était un homme mort : bleus ou chouans avaient tant des leurs à venger !

D'ailleurs, il semble qu'au cours de cette terrible époque les hommes aient perdu tous sentiments humains : l'habitude du sang versé, l'insécurité du lendemain, le bouleversement des mœurs, la rupture de l'endiguement social, le bouillonnement malsain de la Révolution, avaient fait d'eux de véritables bêtes, courageuses ou perfides, lions ou tigres, n'ayant d'autre mission et d'autre but que de tuer et de vivre.

Quand il eut fini son pain, Pierrot se mit à astiquer son fusil ; il choisit dans sa giberne une balle de calibre, et la tenant délicatement entre ses doigts :

— Hé ! mon fiston, dit-il au paysan qui, du regard, suivait tous ses mouvements ; elle est pour toi, celle-là.

Il la glissa dans le canon de son fusil, qu'il bourra d'un chiffon de papier. Tous les hommes éclatèrent de rire et chacun dit son mot, joyeux de distiller au malheureux son agonie.

— J'en ai autant à te faire digérer, criait l'un.

— Ça te fera douze boutonnières à la peau, ricanait un autre.

— Sans compter le coup de grâce que je lui enverrai par les deux oreilles ajouta le sergent que la colère prit tout à coup.

— Ah ! canaille de chouan, fit-il en avançant le poing, si, d'un coup, j'en pouvais tuer cent mille de ton espèce !

Le paysan, silencieux, demeurait calme sous cet assaut de rage. Il semblait guetter un bruit lointain que les cris et les rires des soldats l'empêchaient de percevoir. Et tout à coup il courba la tête et parut se recueillir : du fond de la forêt montait dans l'air tranquille de la nuit le son d'une cloche que le souffle des bois apportait, clair et distinct, doucement rythmé. Presque aussitôt une seconde cloche, plus grave, se fit entendre à l'autre bout de l'horizon et bientôt après une troisième, grêle et plaintive, très loin, tinta doucement.

Les bleus, surpris, s'émurent.

— Qu'est-ce là ?... Pourquoi sonne-t-on ?... Un signal, peut-être... Ah ! les brigands !... C'est le tocsin !

Tous parlaient à la fois ; quelques-uns coururent à leurs armes. Le paysan releva la tête et, les regardant de ses yeux clairs.

— C'est Noël, dit-il.

— C'est... ? Quoi... ?

— Noël... on sonne la messe de minuit.

Les soldats, en grommelant, reprirent leurs places autour du feu et le silence s'établit : Noël, la messe de minuit ; ces mots qu'ils n'avaient pas entendus depuis si longtemps les étonnaient : il leur venait à la pensée de vagues souvenirs d'heures heureuses, de tendresse, de paix : la tête basse, ils écoutaient ces cloches qui, à tous, parlaient une langue oubliée.

Le sergent Torquatus posa sa pipe, croisa les bras et ferma les yeux de l'air d'un dilettante qui savoure une symphonie. Puis, comme s'il eût honte de cette faiblesse, il se tourna vers le prisonnier et, d'un ton très radouci :

— Tu es du pays ? demanda-t-il.

— Je suis du Coglès, pas loin...

— Il y a donc encore des curés par chez vous ?

— Les bleus ne sont pas partout : ils n'ont pas passé le Couësnon, et par là, on est libre. Tenez, c'est la cloche de Parigné qui sonne en ce moment ; l'autre, la petite, c'est celle du château de M. du Bois-Guy, et, là-bas, c'est la cloche de Montours. Si le vent donnait, on entendrait d'ici tinter la Rusarde, qui est la grosse cloche de Loudéan.

— C'est bon, c'est bon, on ne t'en demande pas tant, interrompit Torquatus, un peu inquiet du silence que gardaient ses hommes.

A ce moment, de tous les points de l'horizon, s'élevaient, dans la nuit, les sonneries des villages lointains : c'était une mélodie douce, chantante, harmonieuse, que le vent enflait ou atténuait tour à tour. Et les soldats, le front baissé, écoutaient : ils pensaient à des choses auxquelles, depuis des années, ils n'avaient pas songé : ils revoyaient l'église de leur village, toute brillante de cierges, la crèche faite de gros rochers moussus où brûlaient des veilleuses rouges et bleues ; ils entendaient monter dans leur souvenir les gais cantiques de Noël, ces airs que tant de générations ont chantés, ces naïfs refrains, vieux comme la France où il est question de berges, de musettes, d'étoiles, de petits enfants, et qui parlent aussi de concorde, de pardon, d'espérance. Et ces rêveries attendrissaient ces soldats farouches : de même qu'il suffit d'une verre de vin pour griser une homme depuis longtemps à jeun, ils sentaient leurs cœurs se fondre à la bonne chaleur de ces pensées douces dont ils étaient déshabitués.

Torquatus secouait la tête en homme qu'une méditation obsède.

— Comment t'appelles-tu ? demanda-t-il brusquement au chouan.

— Branche d'or.

— Oh ! là là ! quel nom ! s'exclama Pierrot, dont le rire moqueur resta sans écho.

— Silence, fit le sergent. On se nomme comme on peut.

— Branche d'or est une nom de guerre. J'ai bien pris celui de Torquatus, moi !

Les cloches au loin sonnaient toujours : et la voix du sergent, peu à peu, se faisait douce comme s'il eût craint de rompre le charme que cette musique lointaine versait sur la nature endormie.

— Tu as une femme ? fit-il.

Branche d'or serra les lèvres, ses sourcils s'abaissèrent sur ses yeux, son front se plissa : il répondit par une signe de tête affirmatif.

— Et ta mère ? interrogea Pierrot, elle vie encore, ta mère ?

Le chouan ne répondit pas.

— As-tu des enfants ? demanda un troisième.

Un gémissement sortit de la poitrine du prisonnier : à la lueur du foyer on vit des larmes rouler sur ses joues. Les soldats se regardaient, gênés, l'air honteux.

— J'vas le détacher un instant, sergent, insinua Pierrot que l'émotion gagnait.

Torquatus approuva d'un geste ; on délia Branche d'or qui s'assit sur l'herbe, au pied de l'arbre et cacha son visage dans ses mains hâlées.

— Dam ! remarqua le sergent, c'est un vilain Noël qu'ils auront là, sa femme et ses marmots, s'ils apprennent... Ah ! misère ! Quelle sale corvée que la guerre... Dans les temps jadis, voyez-vous, mes enfants, continua-t-ils s'adressant à ses hommes, tout le monde, à ces heures-ci, était joyeux et content. Noël c'était la grande liesse et la bonne humeur ; aujourd'hui...

Et, regardant le feu mourant, il ajouta, rêvant tout haut :

— J'ai aussi une femme et des garçon, là-bas, en Lorraine : c'est le pays des arbres de Noël ; on coupe un sapin dans le bois, on le charge de lumière et de jouets... Comme ils riaient, les chers petits ! Comme ils battaient des mains... Ils ne doivent pas être gais, à présent.

— Chez nous, dit un autre, entraîné par ces confidences, on faisait à l'église un grand berceau, avec l'Enfant Jésus dedans et, toute la nuit, on distribuait aux garçons et aux filles des gâteaux et des pièces blanches.

— Dans le Nord, d'où je suis, racontait un troisième, le bonhomme Noël passait dans les rues, avec une longue barbe et un grand manteau, couvert de farine pour représenter la neige, et il frappait aux portes en criant d'une grosse voix : « Les enfants sont-ils couchés?... » Oh ! comme on avait peu et qu'on était heureux.

Tous ces hommes se laissaient aller à leurs souvenirs : sur leurs cœurs bronzés, ces impressions d'enfance, longtemps oubliées, passaient comme une bienfaisante rosée sur l'herbe sèche ; tous maintenant se taisaient ; les uns restaient le front penché, l'esprit loin dans le passé paisible et doux, loin des révolutions et des guerres civiles ; d'autres regardaient le paysan d'un air de commisération, et quand soudain, les cloches de Noël, qui, par deux fois, s'étaient tues, reprirent dans l'éloignement leur chant mélancolique et clair, une sort d'angoisse passa sur la petite troupe. Le sergent se leva, fit fiévreusement quelques pas en grommelant, regarda ses hommes comme pour les consulter,et, frappant sur l'épaule de Branche d'or :

— Va-t'en dit-il.

Le chouan leva la tête, ne comprenant pas.

— Va-t'en, sauve-toi.... tu es libre.

— Sauve-toi donc, criaient les bleus, sauve-toi... puisque le sergent te l'ordonne.

Branche d'or s'était dressé, ébahi, croyant à quelque cruelle raillerie.

Il dévisagea l'un après l'autre tous les soldats, puis comprenant enfin, il poussa un cri et s'élança dans la forêt.

Quelques instants plus tard, l'escouade des bleus se remit en marche : et comme ils allaient sous le bois silencieusement, à la file, on entendit tout à coup un gémissement bruyant ; Torquatus se retourna : c'était Pierrot que l'attendrissement étouffait et qui pleurait à gros sanglots en pensant aux noëls d'autrefois, aux sabots garnis de jouets, et à sa vieille maman qui, sans doute, à cette même heure, priait le ci-devant petit Jésus de lui conserver son garçon.

Libellés :

Histoire,

Littérature

dimanche 7 octobre 2012

Les origines des Croisades

ès les premiers siècles de l'Église, l'usage s'était introduit parmi les chrétiens de faire des pèlerinages à la terre-sainte. Les bénédictions du Ciel semblaient accordées à ceux qui visitaient le Calvaire, le tombeau de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et renouvelaient leur baptême dans les eaux du Jourdain. Sous le règne de Constantin, l'ardeur des pèlerins s'accrut encore parmi les fidèles. Ils accoururent de toutes parts pour suivre les traces de leur Dieu dans cette ville de Jérusalem, qui venait de reprendre son nom et que la piété d'un empereur avait fait sortir de ses ruines. Le Saint Sépulcre s'offrit aux regards des pèlerins entouré d'une magnificence qui redoubla leur vénération ; une caverne obscure était devenue un temple de marbre pavé de pierres brillantes et décoré de pompeuses colonnades. Constantin célébra la trente et unième année de son règne par l'inauguration d'une église où des milliers de chrétiens vinrent entendre le panégyrique de Jésus-Christ par le saint évêque Eusèbe.

ès les premiers siècles de l'Église, l'usage s'était introduit parmi les chrétiens de faire des pèlerinages à la terre-sainte. Les bénédictions du Ciel semblaient accordées à ceux qui visitaient le Calvaire, le tombeau de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et renouvelaient leur baptême dans les eaux du Jourdain. Sous le règne de Constantin, l'ardeur des pèlerins s'accrut encore parmi les fidèles. Ils accoururent de toutes parts pour suivre les traces de leur Dieu dans cette ville de Jérusalem, qui venait de reprendre son nom et que la piété d'un empereur avait fait sortir de ses ruines. Le Saint Sépulcre s'offrit aux regards des pèlerins entouré d'une magnificence qui redoubla leur vénération ; une caverne obscure était devenue un temple de marbre pavé de pierres brillantes et décoré de pompeuses colonnades. Constantin célébra la trente et unième année de son règne par l'inauguration d'une église où des milliers de chrétiens vinrent entendre le panégyrique de Jésus-Christ par le saint évêque Eusèbe.

Sainte Hélène, mère de l'empereur, se rendit à Jérusalem dans un âge avancé, et fit élever des églises et des chapelles sur le mont Thabor, dans la ville de Nazareth et dans la plupart des lieux sanctifiés par la présence et les miracles de Notre-Seigneur : nouvel attrait pour la piété chrétienne. Les pèlerins devinrent même si nombreux que plusieurs Pères de l'Église crurent devoir en signaler les dangers.

Cette paix fut troublée pour la première fois sous le règne d'Héraclius, empereur d'Orient. Les Perses envahirent la cité sainte, mais l'empereur, après dix années de revers, triompha des ennemis du christianisme et de l'empire ; on vit alors ce monarque ramenant à Jérusalem les chrétiens dont il avait brisé les fers, marcher pieds nus, et porter sur ses épaules jusqu'au sommet du Calvaire le bois de la vraie croix, qu'il regardait comme le plus glorieux trophée de ses victoires. C'est cette imposante cérémonie que l'Église rappelle tous les ans le 14 septembre dans une fête connue sous le nom d'Exaltation de la sainte Croix.

Cette joie ne fut pas de longue durée ; vers le commencement du VIIe siècle, une religion nouvelle prêchée par Mahomet s'était élevée ; ennemie de toutes les autres, elle enseignait la domination par la guerre, elle promettait le paradis à ceux qui se précipitaient sur l'ennemi.

Les conquêtes des compagnons et des successeurs de Mahomet furent rapides ; maîtres de la Perse, de la Syrie, ils s'emparèrent de l'Égypte, plantèrent leur étendard sur les ruines de Carthage. Constantinople se vit en péril de tomber sous leurs coups ; Jérusalem fixa leurs regards, les soldats d'Omer vinrent l'assiéger, et, après une défense de quatre mois, après avoir souffert les maux les plus cruels, les habitants furent obligés de se rendre. L'église du Saint-Sépulcre fut profannée ; le calife fit élever une mosquée à la place où avait été bâti le temple de Salomon ; les fidèles furent chassés de leurs maisons, insultés dans leurs églises ; une ceinture de cuir qu'ils ne pouvaient plus quitter était la marque de leur servitude.

Tant de persécutions n'arrêtèrent pas les pèlerins. La vue de la ville sainte soutenait leur courage en même temps qu'elle enflammait leur dévotion ; il n'était point de maux, point d'outrages qu'ils ne supportassent avec résignation, en se rappelant que Jésus-Christ avait été chargé de chaînes et qu'il était mort sur la croix dans les lieux qu'ils allaient visiter.

Parmi les fidèles d'Occident qui arrivèrent en Asie au milieu des conquêtes des musulmans, l'histoire a retenu le nom de S. Antonin de Plaisance.

Les papes firent des efforts et convoquèrent des conciles pour préparer la délivrance de Jérusalem, mais la gloire de réaliser ce grand projet était réservée à un simple ermite français. Le bruit des pèlerinages fit sortir de sa retraire Pierre l'Ermite. Il visita les lieux saints, et son zèle s'enflamma. Après avoir reçu les encouragements du patriarche Siméon dont il partagea les larmes, il traversa l'Italie et la plus grande partie des États voisins, embrassant tous les cœurs de l'ardeur dont il était dévoré. Il voyageait monté sur une mule, un crucifix à la main, les pieds nus, la tête découverte, le corps ceint d'une grosse corde, couvert d'un long froc et d'un manteau d'ermite, de l'étoffe la plus grossière ; il rappelait la profanation des lieux saints, et le sang des chrétiens versé dans les rues de Jérusalem ; il invoquait tour à tour les saints, les anges ; il s'adressait à la montagne de Sion, à la roche du Calvaire, au mont des Oliviers, il avait la ferveur d'un apôtre et le courage d'un martyr. Partout il était accueilli comme un envoyé de Dieu ; et à sa voix, avec la seule puissance de son caractère et de sa foi, la croisade devint la grande passion de cet âge. L'appel du pape Urbain II retentit dans toute l'Europe, et des prédicateurs ambulants relayèrent son message aux carrefours de tous les chemins. L'artisan vendait son métier, le seigneur son château ; Dieu le veut, tel fut le cri général ; les femmes, les enfants, les vieillards, qui ne pouvaient se ranger parmi les croisés, les encourageaint en répétant : « Saint Sépulcre ! Jérusalem ! Jérusalem ! » Ce qu'on aura peine à croire, les voleurs, les brigands quittaient leurs repaires, venaient confesser leurs forfaits, et promettaient, en recevant la croix, d'aller les expier dans la Palestine.

Notre siècle, froid et indifférent pour ce qui n'est pas intérêt matériel, infidèle d'ailleurs à toutes les croyances et à toutes les convictions, ne comprend par un pareil enthousiasme et cherche les causes de la croisade dans le contexte économique et démographique de l'époque. Le mouvement prodigieux des croisades peut, il est vrai, trouver une partie de son explication dans les circonstances politiques et dans les mœurs du Moyen-Âge ; ces guerres n'ont pas été à l'abri d'excès et de désordres, mais ce serait de la malhonnêteté de ne pas reconnaître avec respect les conséquences d'une foi profonde, d'un dévouement ardent, d'un esprit chevaleresque plein de grandeur et de noblesse, dans cet entraînement des enfants du Christ courant combattre les infidèles persécuteurs de leur religion.

Libellés :

Histoire

jeudi 30 août 2012

Montjoie !

Celui qui ne se battra pas avec l'épée se battra par la prière ! Rien ne doit nous décourager.

Que le Très Saint Sépulcre

Soit notre sauvegarde !

C'est au Nom du Très-Haut

Que nous sommes sur l'eau

Qu'Il nous accorde sa grâce,

Qu'Il nous donne sa force !

Bénis soient la lumière

Et la Sainte-Croix,

Le Seigneur de la Vérité

Et la Sainte Trinité.

Bénis soient notre âme

Et le Seigneur qui nous la donna,

Bénis soient le jour

Et le Seigneur qui nous l'envoie.

Nous, les Francs, nous sommes les soldats du Christ !

Pour Lui, nous avons tout quitté : pays, biens, amis, amours, maisons, souvenirs... sans autre contrepartie que l'honneur de Le servir. Nous méprisons l'argent et ses séductions. Nous ne voulons avoir d'autre intérêt que celui de la cause de Dieu !

Saint Sépulcre ! Jérusalem !

Montjoie ! Montjoie !

mercredi 20 juin 2012

Breviarium Romanum

e Bréviaire, Breviarium, abrégé, est une abrégé du grand Office qui se célébrait dans les églises abbatiales ou conventuelles au XIIe siècle. L'organisation de cet abrégé est due principalement aux clercs de la Curie romaine et aux moines mendiants, franciscains et dominicains. Les collaborateurs immédiats du Pape, obligés de le suivre dans ses déplacements, fréquents au Moyen-Âge, ne pouvaient prendre part à l'Office solennel des Basiliques, ni trouver le temps de réciter un très long Office. Les Frères mendiants, obligés de voyager beaucoup, avaient besoin de livres d'Office qui ne fussent pas trop coûteux et qu'on pût emporter avec soi. Grégoire IX autorisa les moines mendiants à se contenter de l'Office moderne qu'il avait lui-même organisé en abrégeant l'Office alors en usage et qui contenait leur Bréviaire, dans ces Breviaria que le chapitre dominicain de Milan en 1270, mentionne sous le nom de Breviaria portatilia.

e Bréviaire, Breviarium, abrégé, est une abrégé du grand Office qui se célébrait dans les églises abbatiales ou conventuelles au XIIe siècle. L'organisation de cet abrégé est due principalement aux clercs de la Curie romaine et aux moines mendiants, franciscains et dominicains. Les collaborateurs immédiats du Pape, obligés de le suivre dans ses déplacements, fréquents au Moyen-Âge, ne pouvaient prendre part à l'Office solennel des Basiliques, ni trouver le temps de réciter un très long Office. Les Frères mendiants, obligés de voyager beaucoup, avaient besoin de livres d'Office qui ne fussent pas trop coûteux et qu'on pût emporter avec soi. Grégoire IX autorisa les moines mendiants à se contenter de l'Office moderne qu'il avait lui-même organisé en abrégeant l'Office alors en usage et qui contenait leur Bréviaire, dans ces Breviaria que le chapitre dominicain de Milan en 1270, mentionne sous le nom de Breviaria portatilia.

L'Office, dont le Bréviaire est l'abrégé, n'était pas au XIIe siècle, d'institution récente. Pour retrouver ses origines, il faut aller jusqu'à Notre-Seigneur lui-même. De la prière individuelle, Notre-Seigneur avait dit : « Il faut toujours prier et ne jamais cesser. » (Lc, XVIII, 1.) Une âme vraiment chrétienne doit se maintenir en union d'amour avec le Seigneur, en sorte que toute sa vie de travail, de récréation ou de repos soit prière.

Mais à cette recommandation de prière individuelle continue, Notre-Seigneur a joint celle d'une prière commune : « En vérité je vous le dis, si deux d'entre vous sont d'accord sur une demande quelconque, cela leur adviendra de la part de mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » (Mt, XVIII, 19 et 20.)

Les premiers chrétiens avaient bien retenu la leçon du Maître et se réunissaient, non seulement dans leurs maisons pour la fraction du pain, pour le sacrifice eucharistique, mais aussi suivaient en groupes les prières publiques du temple. (Actes, II, 46.)

C'est dans le sens d'une ordonnance relative au règlement des prières communes, qu'on entend généralement de verset de la Ier Épître à Timothée, II, 1 : « Je demande donc qu'avant tout, on fasse des obsécrations, prières, demandes, actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour toutes les autorités constituées, afin que nous menions une vie calme et tranquille en toute piété et honnêteté. » Saint Clément de Rome écrivant aux Corinthiens en 96, fait remonter jusqu'au Christ, par les Apôtres, la réglementation de la prière dans les réunions chrétiennes.

Dès le IIIe siècle, nous voyons signaler, par saint Clément d'Alexandrie et Tertullien, à côté des prières du matin et du soir et aussi des vigiles à certains jours, les heures de Tierce, Sexte et None comme particulièrement désignées pour des prières d'actions de grâces en souvenirs des bienfaits divins qui les ont signalées à notre piété. Mais c'est au cours du IVe siècle, après la paix Constantinienne, que le développement des communautés monastiques entraîne le développement et l'organisation de la prière publique.

Saint Benoît donne à la prière monastique une ordonnance si bien appropriée aux capacités et aux besoin de notre humaine nature, qu'avec saint Grégoire le Grand, elle devient en grande partie celle de l'Office romain et, avec Charlemagne, celle de la plupart des églises dans son empire. Cependant, chaque église restant libre d'organiser son Office comme elle l'entendait, sur le fond commun, se greffent des usages particuliers dont la diversité s'accuse à mesure que passent les siècles.

Au XIIe siècle la mise en usage des Breviaria et l'expansion des Ordres mendiants, qui portent partout leurs Bréviaires uniformisés en grande partie sur le modèle romain, ramènent un peu d'unité et préparent l'unification que les décrets réformateurs de saint Pie V, après le concile de Trente, imposeront à toutes les liturgies ne justifiant pas d'une approbation pontificale ou d'une coutume d'au moins deux cents ans.

Le bréviaire de saint Pie V, dont Urbain VIII a fait corriger les hymnes, est resté en usage jusqu'à la réforme de Pie X. Cette réforme ne l'a d'ailleurs pas modifié substantiellement. Elle n'a fait qu'organiser le psautier et les rubriques, en réglant la célébration de l'Office de saints de telle façon que ces fêtes n'empêchent pas la récitation du psautier complet chaque semaine et la lecture des leçons d'Écritures sainte telles que l'antiquité les avaient prévues.

« L'Église catholique romaine de nos jours prie ainsi en harmonie et en relation avec l'Église des premiers siècles, quoiqu'elle le fasse d'une façon quelque peu modifiée et développée. » (Dom Boemer.)

C'est évidemment en vue de la récitation chorale, que notre Bréviaire a été organisé. Il est composé de trois parties, I° d'une partie poétique, Psaumes et Hymnes, destinée à vivifier et à actualiser les sentiments habituels que nous donne la connaissance de la Tout-Puissance de Dieu, du pouvoir d'intercession des Saints, de notre misère et de nos besoins, ainsi que des relations que nous pouvons avoir avec Dieu et les Saints ; 2e d'une partie didactique, Leçons, Capitules et Versets, destinée à développer et à renouveler notre connaissance des vérités religieuses spéculatives ou pratiques sur lesquelles s'appuient les sentiments exprimés dans la partie poétique ; 3e de la prière où le président de l'Office, au nom de toute l'assemblée, demande l'effusion de grâce qu'on attend de la célébration de cet Office.

La psalmodie est responsale quand le psaume est tout entier récité par la même voix, récitation entrecoupée par la reprise d'un même verset récité comme refrain par tout le chœur. C'est le cas du Venite avec son Invitatoire.

La psalmodie est antiphonale, à voix alternées, quand elle est récitée ou chantée à deux chœurs. L'Antienne est généralement une formule rappelant le verset du psaume dont la pensée a motivé de choix de ce psaume pour cet office.

Les Hymnes évoquent, en poésie latine, les sentiments que doit éveiller la fête qu'on célèbre ou l'heure du jour à laquelle l'Office est consacré.

Les leçons, partie principale de l'élément didactique du Bréviaire, se disent à l'Office de nuit. Tous les livres de la Bible y sont représentés par de larges extraits, au Ier Nocturne. Les leçons du IIe Nocturne donnent la légende du saint ou un sermon des Pères, ou des extraits d'une lettre pontificale sur le mystère du jour. Le répons qui suit répète la pensée principale, ou de la leçon, ou plus souvent du temps liturgique auquel appartient l'Office. Les Capitules, les Répons brefs et les Versets ont le même but de bien fixer dans l'esprit les pensées qui se dégagent de l'Office du jour.

L'oraison finale s'adresse au Père et se termine par la formule : Par Notre-Seigneur etc., ou bien au Fils et alors on finit en disant : Qui règne avec vous etc. Elle ne s'adresse jamais au Saint-Esprit, parce que c'est du Saint-Esprit que procède toujours la vraie prière selon cette parole de S. Paul : Le Saint-Esprit vient au secours de notre infirmité ; car de nous-mêmes, nous ne savons pas prier comme il faut ; mais c'est l'Esprit lui-même qui demande pour nous par des gémissements inénarrables. (Rm. VIII, 26).

L'Office liturgique destiné à consacrer tous les moments de la vie humaine embrasse la nuit et le jour. Le nocturne (ou les trois pour les fêtes importantes) des Matines consacre les trois veilles qui partageaient la nuit chez les Romains. Les Laudes correspondent aux première lueurs de l'aube, Prime au lever du soleil, excellente prière du matin. Tierce célèbre, à neuf heures, la descente du Saint-Esprit. Sexte, à midi, honore le crucifiement ; None, à trois heures, la mort de Notre-Seigneur en croix. Les Vêpres sont la prière du coucher du soleil et les Complies nous suggèrent les sentiments dans lesquels, après une journée de service, nous devons aller prendre notre repos.

Plus nous rapprocherons de cet horaire, notre récitation de l'Office, plus elle nous sera facile, agréable et bienfaisante. Évidemment, il est nombre de cas où cela ne nous sera pas possible, mais faisons ce que nous pouvons et, si nous avons pris la mauvaise habitude de dire tout notre bréviaire, sans le distribuer, et à des heures qui n'ont aucun rapport avec sa distribution liturgique, ne nous étonnons pas qu'il soit, pour nous, en pareille condition, une véritable charge, l'onus diei, au sens plénier du mot, alors qu'il et le charme et l'appui de celui qui peut dire, comme le psalmiste : Septies in die laudem dixi tibi (Ps. CXVIII, 164.)

samedi 5 mai 2012

Le légitimisme ultramontain

Tentative de définition et histoire du légitimisme au XIXe siècle.

d'après la notice de Hélène BECQUET du Dictionnaire de la contre-révolution paru chez Perrin.

i

le terme « légitimiste » a pu être employé avant 1830 pour parler des

ultraroyalistes, il désigne de manière exclusive après cette date les

partisans de la branche aînée des Bourbons qui refusent de reconnaître

le régime né de la révolution de Juillet.

i

le terme « légitimiste » a pu être employé avant 1830 pour parler des

ultraroyalistes, il désigne de manière exclusive après cette date les

partisans de la branche aînée des Bourbons qui refusent de reconnaître

le régime né de la révolution de Juillet.

Le légitimisme est d'abord une fidélité dynastique qui repose sur la croyance en l'indissolubilité des liens entre la France et les rois. Le roi légitime est à la fois incarnation de la France et de son histoire et sauveur du pays, guide providentiel. Héritier d'une longue dynastie de souverains qui ont fait la grandeur de la France, il est le seul, de par son mandat sacré, à pouvoir maintenir le pays dans la prospérité et à y garantir l'ordre social et la place de la religion. Instrument privilégié de la Providence divine, il expie les fautes des Français révoltés contre Dieu en Lui faisait le sacrifice de son existence. Le roi légitime est un nouveau Christ, oint comme lui, dont le retour doit sauver la France de l'ornière révolutionnaire. Les légitimistes vouent par conséquent une fidélité sans faille à la famille royale. A l'époque d'Henri V, de nombreux portraits des princes, surtout ceux du comte de Chambord, circulent et sont gardés comme autant d'images pieuses. L'attachement à la dynastie légitime constitue donc l'essence du légitimisme. A la mort du comte de Chambord, en 1883, c'est la branche des Bourbons d'Espagne qui devient la prétendante légitime au trône de France. Ce qu'on appelle légitimisme après 1883 est logiquement fort différent de ce qui précède. Le terme de légitimité change de sens. Les nouveaux légitimistes sont ceux qui soutiennent la stricte application de la loi de dévolution de la couronne, question qui, jusque-là, n'était pas apparue au premier plan, et se rangent derrière le candidat de la branche des Bourbons d'Espagne.

Une culture politique sentimentale.

La fidélité dynastique préexiste donc à la politique. Le légitimisme ne repose pas d'abord sur un corps de doctrine. Il n'existe ainsi aucun théoricien du légitimisme, malgré le grand nombre de publicistes, journaliste et écrivains de talent,comme Chateaubriand, que compte la mouvance. Maistre et Bonald demeurent les maîtres à penser du mouvement pendant toute la période. En fait, l'unité du légitimiste se fait davantage autour d'une culture politique intrinsèquement contre-révolutionnaire qu'autour d'un programme politique précis. C'est pour cette raison que les légitimistes ne militent...

La culture politique légitimiste est d'abord fondée sur le refus de l'individualisme né de la Révolution. Cela se traduit, sur le plan social, par l'importance accordée à la famille et aux formes associatives regardées comme la base d'une société bien ordonnée. Elle est également le refus du rationalisme des Lumières. Le catholicisme y tient ainsi une place essentielle. L'Église doit panser les plaies nées d'une société égoïste, assurer la cohésion sociale en plus de sauver les âmes. L'imbrication des causes légitimiste et catholique s'accroît au fil du XIXe siècle : le développement du culte du Sacré-Cœur en est une des manifestations éclatantes. Le refus du philosophisme glacé du XVIIIe siècle développe aussi chez les légitimistes le goût du sentiment et des larmes. Être légitimiste, c'est être un homme sensible qui peut s'émouvoir du sort des autres, à commencer par celui de la famille royale. Enfin, le légitimisme est tourné vers le passé. Le Moyen-Âge est un âge d'or dont on s'efforce de retrouver les mœurs chevaleresques. Le goût des ruines évocatrices des temps anciens nourrit la nostalgie et la mélancolie des légitimistes qui se regardent souvent comme des exilés dans leur époque. Cette alliance entre antirationalisme, refus du présent et quête perpétuelle d'un idéal sociopolitique fait de la culture politique légitimiste un romantisme.

Forces et faiblesses du légitimisme.

Les forces du légitimisme sont difficilement mesurables. La mouvance est particulièrement bien implantée dans l'Ouest, des pays de la Loire jusqu'à la Bretagne, dans le Nord, le Massif central, le Languedoc et la Provence. Dans ces régions, le légitimisme n'est pas seulement nobiliaire ou « notabiliaire », mais a de fortes bases populaires, impossibles à chiffrer. Au niveau national, le nombre de députés élus et les tirages de la presse sont les seuls indicateurs dont on dispose. Durant la monarchie de Juillet, les légitimistes tiennent entre 16 et 28 sièges. Pratiquement absents pendant le Second Empire, ils ont près de 200 élus en 1871, avant d'osciller entre 30 et 40 à la fin de la période. La tendance est donc à la stabilité du point de vue de la représentation, le légitimisme ayant été une sorte de « valeur refuge » après la défaite contre la Prusse. On constate un phénomène semblable en ce qui concerne la presse. Bien pourvue en nombre de titres mais connaissant des tirages modestes au début de la monarchie de Juillet (15 000 exemplaires au maximum tous titres confondus à Paris), elle connaît une augmentation après 1850 grâce, entre autres, au ralliement des ultramontains au légitimisme. A Paris, à la fin de l'Empire, elle tire plus que la presse gouvernementale. Le légitimisme est donc une mouvance politique dont le poids est loin d'être négligeable au XIXe siècle.

Ce n'est en effet pas le moindre des paradoxes du mouvement que d'être, par essence, hostile à la politique des partis tout en ayant créé une structure fort proche, dans son organisation, des partis politiques modernes. En dessous du prince, qui est, au moins en principe, la tête du mouvement, se trouve un comité au nombre de membres variable (5 à 12), au titre changeant mais connu le plus souvent sous le nom de « Comité de Paris ». Il est assisté à partir de 1853 d'un Bureau du roi qui est chargé de la correspondance avec Frohsdorf. Le Comité de Paris contrôle des comités locaux, départementaux le plus souvent, voire d'arrondissement, qui forment l'armature de base du parti, organisent les élections et s'occupent de la propagande. En effet, après l'échec du soulèvement de la duchesse de Berry en 1832, les légitimistes abandonnent l'idée de conquérir le pouvoir par la force et investissent le débat politique. Ils entrent de plain-pied dans le jeu parlementaire, n'hésitant pas, sous la monarchie de Juillet, à passer des alliances avec l'opposition de gauche, y compris les républicains (alliances carlo-républicaines), pour faire élire leurs représentants. L'efficacité de ces structures et la fortune politique du légitimisme ont connu cependant de nombreuses vicissitudes dues notamment aux dissensions au sein du mouvement.

Un ou plusieurs rois ?

La plus cruciale sans doute, parce qu'elle touche au fondements mêmes du mouvement, est celle qui naît de la querelle autour des abdications de Rambouillet. En effet, le 2 août 1830, Charles X et le Dauphin, le duc d'Angoulême, abdiquent successivement en faveur du duc de Bordeaux qui devient alors Henri V. Acceptées par la grande majorité des légitimistes qui reprochent à Charles X à la fois les ordonnances de 1830 et son incapacité à gérer la crise qui a suivi, les abdications ne sont cependant confirmées que du bout des lèvres, à la fin de l'année 1830, par le vieux roi, qui continue, dans son exil, à agir en tout point comme s'il était le seul souverain légitime.

Les dissensions, latentes, n'éclatent qu'en 1833. Au mois de septembre de cette année, le duc de Bordeaux fête ses treize ans, âge de la majorité royale. Un certain nombre de légitimistes souhaitent donner un éclat particulier à l'événement ; en premier lieu se manifeste le fort dynamique courant Jeune France, né autour des revues L'Echo de la Jeune France et La Mode et de leurs rédacteurs respectifs, Alfred Nettement et Edouard Walsh. Ceux-ci organisent un voyage à Prague pour rendre hommage à celui qu'ils regardent comme leur souverain. Or, Charles X entend ne rien faire pour cet événement, considérant implicitement que le jeune prince n'est pas roi. Sur la demande de la cour de Prague, un grand nombre de Français sont refoulés à la frontière et ceux qui parviennent à destination entrevoient un jeune prince auquel ils ne peuvent donner aucun qualificatif royal. La rupture est impossible à dissimuler et toutes les démarches faites par le Comité de Paris auprès de Charles X n'y changeront rien. La majorité des légitimistes, dont la frange la plus jeune et la plus active regarde les abdications de Rambouillet comme valables, s'affirme « henriquinquistes », du nom d'« Henri V ». Le reste du mouvement considère que les abdications de Rambouillet sont nulles et que le seul roi légitime demeure Charles X : ce sont les « carlistes », soutenus par la cour de Prague. A la mort de Charles X en 1836, les carlistes reportent leur fidélité sur le fils du défunt, Louis « XIX ». Le fossé entre les deux tendance ne se résorbe qu'à la mort de ce dernier en 1844. Les causes de cette scission sont moins juridiques que politiques. C'est a posteriori que les carlistes rappelle que, en vertu du principe d'indisponibilité de la couronne, le roi de France ne peut abdiquer. En réalité, Charles X a préféré conserver le titre royal, ne voulant à aucun prix que la duchesse de Berry puisse revenir aux affaires sous couvert de la royauté de son fils.

Royauté autoritaire ou parlementaire ?

Cette scission recouvre, en outre, des divergences de vues plus profondes. Les henriquinquistes sont le plus souvent gallicans, soutiennent la voie parlementaire et veulent un modernisation de l'image monarchique. Les carlistes sont en revanche ultramontains et enclins à un pouvoir autoritaire. La question successorale n'est donc pas la seule à diviser les légitimistes. Ils ne partagent pas non plus la même vision de la politique et de la monarchie. La tendance traditionaliste soutient un régime monarchie absolu, une politique abstentionniste et ne répugne pas à l'insurrection. C'est également dans ses rangs que se recrutent les carlistes. La tendance parlementaire prône un règlement politique de la question de la légitimité. Elle est elle-même partagée entre ceux qui réclament l'union des oppositions contre le gouvernement de Louis-Philippe et ceux qui préfèrent une union avec les conservateurs (tendance « toryste »). Enfin, La Gazette de France, aux forts accents démocratiques, proclame de son côté la souveraineté nationale, prône le suffrage universel et l'appel au peuple.

La fin de la monarchie de Juillet représente une rupture dans l'histoire du légitimiste. Tout d'abord, depuis 1844, il n'y a plus qu'un seul roi, incontesté, Henri V. Or, ce nouveau roi, contrairement à ses prédécesseurs, prend fermement en main la direction de son parti. En 1850, la circulaire de Wiesbaden réaffirme son intention d'être le seul à diriger les royalistes de France et condamne tous ceux qui avaient pu prendre des initiatives sans l'aval de Frohsdorf. Par ailleurs, la tactique politique légitimiste change. A partir de 1846, l'alliance avec le Parti catholique est privilégiée et, après 1848, la mise en place du Parti de l'Ordre marque la victoire de la tendance toryste. Le légitimisme tend donc à se confondre, pendant la Deuxième République, avec le reste des forces conservatrices, à l'exception du courant de La Gazette de France, qui, soutenu essentiellement par les légitimistes du Sud-Est, forme le courant qui sera appelé la « Montagne blanche » en raison de sa radicalité.

L'avènement du Second Empire a des effets contrastés sur le mouvement. Une partie des légitimistes se rallient au régime, tandis que le comte de Chambord donne à ses troupes des consignes d'abstention stricte. Nombre de légitimistes trouvent alors un exutoire en s'engageant dans la défense du catholicisme. Les causes légitimiste et ultramontaine deviennent quasi indissociables : c'est le temps de l'« inséparatisme ». Cela se traduit par l'implication des légitimistes dans le catholicisme social ainsi que par leur soutient financier et militaire à la cause pontificale à partir de 1859. Néanmoins, une tendance libérale, parlementaire, souvent fusionniste, autrement dit favorable à un accord entre le comte de Chambord et la branche d'Orléans, subsiste. Cette tendance donne naissance, en 1861, à l'« Union libérale » autour de Thiers et de Berryer, entreprise regardée avec méfiance par Frohsdorf.

Apogée et effondrement.

A la suite de la défaite et de la chute de l'Empire, le légitimisme réapparait en force. Les élections de février 1871 sont un immense succès pour le parti, qui envoie à l'Assemblée nationale près de 200 députés sur 720. Cependant, le légitimisme se divise à nouveau, autour, cette fois, de la question du drapeau blanc. Le 5 juillet 1871, un manifeste d'Henri V, signé depuis Chambord, paraît dans le journal L'Union. Le prétendant y affirme clairement son intention de garder le drapeau blanc en cas de restauration. Les légitimistes se scindent alors entre modérés qui cherchent à obtenir des concessions envers les autres royalistes, et ceux qui vont être désignés par le vocable critique de «chevau-légers», soit une soixantaine de députés qui suivent à la lettre les consignes du prince. Cette division et l'inexpérience politique de la plupart de ces hommes, maintenus pendant près de vingt ans à l'écart des Chambres, sont, au moins autant que le refus du comte de Chambord de se séparer du drapeau blanc, responsables de l'échec final du légitimisme.

Au fil des élections partielles, les forces légitimistes s'érodent. Les Orléans hésitent à jouer franchement la carte du comte de Chambord alors que l'appui de leurs voix est indispensables à sa restauration. Néanmoins, pendant deux ans et malgré l'élection de Mac-Mahon à la présidence de la République, cette restauration apparaît toujours comme imminente. On essaie de faire fléchir le comte de Chambord sur la question du drapeau. Mais, en réponse à une séries de déclarations qui travestissent ses intentions réelles, ce dernier exprime une nouvelle fois sa position, dans une lettre au député Chesnelong datée du 27 octobre 1873. IL y expose son attachement au principe monarchique pur de tout compromis révolutionnaire et au drapeau blanc qui symbolise ce principe. A partir de ce moment-là, les dés sont jetés : la restauration ne se fera pas par la voie légale. Les élections législatives de 1876 sont catastrophiques pour le mouvement : les légitimistes ne sont guère plus d'une trentaine à être élus. Ils reviennent alors à l'idée d'un coup d'État, perpétré éventuellement avec l'aide de Mac-Mahon. Aucun des projets échafaudés jusque dans l'entourage directe du prétendant ne verra le jour. C'est un parti déjà à l'agonie qui reçoit, le 24 août 1883, le coup fatal avec la mort du comte de Chambord à Frohsdorf. La disparition sans postérité d’Henri V fut et demeure une tragédie. En effet, avec lui disparaît non seulement la branche aînée des Bourbon, mais aussi, et surtout, une certaine conception du royalisme : qu’on le veuille ou non, le comte de Chambord aura été le dernier des princes réellement désiré de ses sujets. Le royalisme sera différent après sa mort : plus polémique, plus militant, plus intellectuel, et moins enraciné ; bref, après lui, l’attachement quasi-charnel de presque tout un peuple pour son prince n’existera plus. Ayant dorénavant à choisir entre une branche cadette illégitime et régicide, et une branche aînée légitime mais étrangère, les royalistes seront divisés par des doctrines, et le royalisme se rapprochera plus d’un parti comme les autres au lieu de rester un principe qui les transcende. En conséquence, aujourd’hui, de nombreux royalistes restent désemparés, et ne semblent pas oser imaginer un royalisme moderne comme une réelle force politique, et faute de mieux restent attachés au souvenir de ce prince à la vie aussi exemplaire que semée d’épreuves, aussi héroïque que tragique.

d'après la notice de Hélène BECQUET du Dictionnaire de la contre-révolution paru chez Perrin.

i

le terme « légitimiste » a pu être employé avant 1830 pour parler des

ultraroyalistes, il désigne de manière exclusive après cette date les

partisans de la branche aînée des Bourbons qui refusent de reconnaître

le régime né de la révolution de Juillet.

i

le terme « légitimiste » a pu être employé avant 1830 pour parler des

ultraroyalistes, il désigne de manière exclusive après cette date les

partisans de la branche aînée des Bourbons qui refusent de reconnaître